Alle Beiträge von rodena

Weltkindertag – © Rodena Heimatkundeverein e.V.

Blumentraum – Bastelei für Klein und Groß mit Betty

Aktionswochen zum Weltkindertag

„Gemeinsam für Kinderrechte“

Donnerstag, den 01.09.2022 findet im Donatuszentrum, Schulst. 7, Raum 3 VHS, 66740 Roden, von 14.00 – 16.00 Uhr Blumenbasteln mit Betty statt.

Die Teilnehmer werden mit selbstgebackten Muffins belohnt.

Anmeldung bis spätesten 25.08.2022 unter den Telefonnummern: 0176 465 12 841 oder 0162 460 86 59 Rodena Heimatkundever

AUTOBIOGRAPHIE

AUTOR: Josef Theobbald

Am 6. Juli 1956 wurde ich geboren. 1963 wurde ich eingeschult.

Mein Klassenlehrer war Elmar Hein. 1/2 Jahr war ich ich Hörstein

(Unterfranken). Danach 4 Jahre in den Ordensinternaten Taben-

Rodt und Bous. Von 1972 bis 1976 war ich in der Handels- bzw.

Höheren Handelsschule in Saarlouis. Wegen meiner Behinderung

machte ich meine Berufsausbildung im Berufsförderungswerk Hei-

delberg.

1983 ist mein Großvater gestorben, bei dem ich ab 1960 wohnte.

Meine Tante und meine Anverwandten hatten mir leider das Wohn-

haus nicht gegönnt und jahrelang mich mit Pflichtteilsprozesssen

übezogen. Meine Tante hatte 1989 ihr Elternhaus übernommen.

Ich zog neben ihr altes Haus.

Von 1982 bis 1985 studierte ich an der Fachhochschule des Saar-

landes (HTW Saar) Betriebswirtschaft. 1985 wurde ich Mitglied im

Ortsvorstand des Sozialverbandes VdK und dadurch Mitarbeiter in

der Landesgeschäftsstelle in Saarbrücken.Dort war ich auch über

25 beschäftigt.

Durch mein Kurzwellenhobby bin ich in den Achtziger Jahren in die

Free-Radio-Szene gerutscht und arbeitete für RADIO VICTORIA, der

legendäre Kurzwellenmusikstation 1983-1985, als Zuträger kleiner

Beiträge, die im Free-Radio-Fanzine veröffentlicht wurden. Kurze

Zeit übernahm ich auch eine Rubrik im Radio-Kurier der ADDX e. V.

Dann schloss ich mich FM-KOMPAKT an (Gründer. THOMAS KIR-

CHER aus Heilbronn). Leider musste ich diese Arbeit wegen der

Verlegung meiner Arbeitszeit um 1 Stunde aufgeben. Nach Fei-

erabend fehlte wirklich die Zeit.

Schon während meines Studiums war ich Mitglied der Redaktion der

RENAISSANCE, einer Studentenzeitschrift.

Heute kenne ich GERD THIEL von ehemals RADIO FORUM in Forbach.

Dieser betreibt heute das Internet-Radio PMP1 und verkauft produziert

Rundfunk- und TV-Werbung (http://www.promediaplan.de.) u. a. für den

SR, Radio Salu.

Meine Interessensgebiete waren stets der Kurzwelllenempfang, die

Kirchengeschichte, chrisristliche und jüdische Theologie bzw. die So-

zialismusgeschichte. In den Siebziger Jahren war ich stark geprägt

z. B. von Radio HCJB und der Stimme der Hoffung (Voice of Hope).

Deshalb verfüge ich über ein breites Spektrum an Wisssen, das ich

von nun an in den Beiträgen für den RODENA Heimatkundeverein

einsetzen konnte. In den Achtziger Jahren erschienen zunehmend

auch jüdische Buchtitel. Das war eine ideale Grundlage für den Hei-

matkundeverein. Dort wurde ich als Schriftführer nachgewählt und

bin jetzt nun über 10 Jahre dabei.

DIE BEDEUTUNG DES ELLBACHS

AUTOR: Josef Theobald

VORWORT

Gemachte Entdeckungen in den Siebziger Jahren sorgen heute für

einigen Wirbel. Es geht um die alte Ortsbezeichnung RODONUM.

Damit eng verbunden ist endlich die leidige Diskussion um den ur-

sprünglichen Ortsnamen von RODEN.

Ich kann aber Professor Thomas Gergen aus RODEN wohl in weiten

Teilen zustimmen, wenn er ausführt:

„Natürlich besteht bei ‚Roden‘ auch der Anklang an die Farbe ‚rot‘.

In Flurnamen taucht rot, ahd., mhd., mnd., in diesem Sinne auf, so

etwa wird um 1325 ein Flurname by deme rodin steyne = beim roten

Stein überliefert. In Roden gibt es die roten Sandfelsen östlich der

Bergstraße bzw. am Park, in Richtung Dillingen die ‚Sandkaul‘. Der

Sandkaulberg (Roterberg) hatte eine Bergspitze, wo über lange Zeit

hin Kies und Sand abgetragen wurden. In Roden gab es früher zahl-

reiche Kiesgräber und Bauunternehmungen sowie eine Backstein-

und Ziegelfabrik. Zweifellos trägt der ‚Röderberg‘ als Flurname die

Farbe ‚rot‘ in sich; der Name dürfte allerdings erst im Mittelalter ent-

standen sein. Der Bach- und Siedlungsname für Roden ist indes vor-

germanisch respektive keltischen Ursprungs.“ [Roden, Rodenerbach,

Ellbach (Zur Problematik von Entstehung, Kontinuität und landesrecht-

licher Grundlage der Orts- und Gewässernamen)]

So vermute ich bei dem Namen „Rodonum“ im militärischen Sinne

eine keltische Befestigung oder Verschanzung. Da zu dieser Zeit

die gallo-römische Kultur weit verbreitet war, ist dies der wohl ur-

sprüngliche Name von RODEN. Doch hat die lateinische Sprache

im Laufe der Jahrhunderte einige Veränderungen durchgemacht,

insbesondere bei der Änderung von Vokalen. Demnach scheint

gesichert, dass der heutige Ortsnamen fränkischen Ursprungs

ist. Denn bei den Franken lebte die römische Kultur weiter fort.

Nicht umsonst waren viele Franken in römischen Diensten.

BEITRAG

Vor der Urbarmachung des RODENER Bannes war das heutige

Siedlungsgebiet ein Auwald oder ein Feucht-Biotop. Hier gab es

einen Lebensraum, der von einer Lebensgemeinschaft oder von

einer bestimmten Organismenart besiedelt war. Somit können wir

heute hier von einem frühen Ökosystem sprechen. [1]

So gibt dieser Auwald RODEN seinen eigentlichen Namen. RODEN

ist eine Ableitung vom keltischen „roudo-„, das dem deutschen Wort

„rot“ entspricht. [2] Neben der Farbe „rot“ hat dieser Terminus auch

die Bedeutung von „Roth“ (Rode), das auf dichtes Gebüsch, Unter-

holz oder auf einen Wildzaun hindeutet. Sonst ist an eine Rodung

oder an ein gerodetes Gebiet (althochdeutsch: „rod“) zu denken. [3]

Seinen Namen hat der ELLBACH von den Erlen- oder Ellernbäumen

(norddeutsch) am Bachufer. Im Singular trägt diese Baumart den bo-

tanischen Namen „alnus“.

Vor der Begradigung des Bachbettes in den Siebziger Jahren im

Rahmen des Hochwasserschutzes konnte man hier auch noch

von einem natürlichen und idyllischen Bachlauf sprechen, der

allerdings regelmäßig im Frühjahr durch die Gefahr häufiger

Überschwemmungen betroffen war. So hatten nicht wenige

Häuser Wasser im Keller, außer die jeweiligen Hauseigentümer

hatten die Bachufer vorher künstlich mit Schutt oder Sand höher

gelegt. Durch die höheren Böschungen und die Schutzmauern

sank allerdings der Grundwasserspiegel erheblich, was Risse

an den Giebeln einiger Häuser mit sich brachte. Schließlich in

den Achtziger Jahren fanden hier von der Bundesanstalt für

Wasserbau in Karlsruhe durchgeführte Bohrungen statt.

Am ELLBACH finden sich seit dem 16. Jahrhundert erste

Mühlenbetriebe, wie die Kirchen- oder Abelsmühle (1593).

Infolge des in RODEN betriebenen Gerberhandwerks ist

bereits für das Jahr 1618 eine Lohmühle nachweisbar. Im

Jahr 1685 wurde am Unterlauf des Baches eine zweite Loh-

oder Gerbmühle errichtet. Als Hintergrund hierfür stand offen-

bar ein gesteigerter Bedarf an Lohe-Material. Im Jahre 1886

wich sie wieder einer Ziegelei, die schließlich aber 1976 ab-

gerissen wurde (Ziegelei Diete). Die spätere Böttler-Mühle

wurde wahrscheinlich um das Jahr 1750 gebaut und hatte

im Laufe der Zeit verschiedene Besitzer. Anfang der Acht-

ziger Jahre mussten die Gebäude dieser Mühle einer Neu-

bausiedlung weichen. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts

entstand am Zufluss in die Saar die Saarmühle, die 1872

umgebaut und modernisiert wurde. 1927 ist allerdings die

Mühle bis auf die Grundmauern niedergebrannt und nicht

wieder aufgebaut worden. Die wohl bekannteste Mühle ist

die seit 1767 überlieferte Schillesmühle (Mühle des Jakob

Schille). In der preußischen Zeit arbeitete sie hauptsächlich

für das Proviantamt. Nach dem I. Weltkrieg verlor sie ihren

Absatzmarkt und ging fast gänzlich ein. Eine kurze Blütezeit

erlebte sie während des II. Weltkrieges, als sie modernisiert

und technisch erneuert wurde. Durch die Kriegswirren wurde

die Mühle allerdings wieder zerstört.

Als im Jahre 1866 in RODEN nun eine verheerende Cholera-

Epidemie auftrat (Ursache war mangelnde Hygiene), besann

man sich auf die Reinigungswirkung des Wassers und baute

vor der Eingemeindung nach Saarlouis (1907) ein Wasserwerk

am Oberlauf des ELLBACHs mit dem Anschluss eines Systems

von Kanal- und Wasserversorgungsanlagen, dessen Überreste

man heute noch betrachten kann. [4]

NACHTRAG

Im Laufe der nachchristlichen Jahrhunderte ist die Befestigung

„Rodonum“ aufgegeben worden und die Ortsmitte auf den heu-

tigen Marktplatz verlegt worden. Frühere Ausgrabungen beleg-

ten unter der alten Pfarrkirche eine römische Kultstätte. Wie wir

wissen, wurden solche Gebäude in unseren Regionen nicht ab-

gerissen, sondern als Monumente aus der Vorzeit erhalten. Die

Kultstätten, die als Tempel direkt den Göttern gewidmet waren,

wurden hier ab dem siebten Jahrhundert der Verlassenheit an-

heimgegeben. Nachdem diese Relikte aus früherer Zeit doch

verfielen, ging man daran, die bestehenden Fundamente wie-

der durch Gebäude mit christlicher Symbolik auferstehen zu

lassen. [5]

ANMERKUNGEN

[1] Meyers Lexikon der Naturwissenschaften, Meyers LEXI-

KONVERLAG, Mannheim 2008, Seite 81.

[2] Bernhard Maier, Kleines Lexikon der Namen und Wörter

keltischen Ursprungs, Verlag C. H. Beck, 3. Auflage 2010,

Seiten 102/3.

[3] Historisches Siedlungsnamensbuch der Pfalz, Verlag der

Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,

Speyer 1991, Seiten 401 + 394.

[4] Geschichte der Kreisstadt Saarlouis, Band 6: Roden

(Traditionsbewusstes Dorf und moderner Stadtteil), Autor:

Marc Finkenberg, Herausgeber: Kreisstadt Saarlouis (1997),

die Seiten 81, 82 + 124.

[5] Hartmann Grisar, Geschichte Roms und die Päpste im Mit-

telalter, Erster Band: „Rom beim Ausgang der antiken Welt“,

im Nachdruck des Georg Olms Verlages, Hildesheim usw. 1985,

Textnummern 11 + 12.

KATHARINA KEST – DIE LETZTE SCHLOSSHERRIN IN DILLINGEN

AUTOR: Josef Theobald

In einem Prolog zu einer saarländischen Sage heißt es: „Die Fürstin

Katharina von Nassau-Saarbrücken, als welche sie in Saarbrücken

vollkommen anerkannt und tituliert worden ist, der das Volk den po-

pulären Namen des ‚Gänsegretel’s von Fechingen‘ gegeben hat, war

von einfacher, ja dörflicher Herkunft und stammte aus der Familie Kest

(Köst) von Fechingen. In ihrer Jugend war ihr von einer Zigeunerin ge-

weissagt worden, dass sie einmal einen Witwer heiraten würde, der sie

zur ersten Frau im Lande machen würde.“ [1]

Nachdem die Burg in Dillingen mehrmals den Besitzer wechselte, erwarb

1798 Fürst Ludwig von Nassau-Saarbrücken für 225.000,– Franken das

Schloss und ließ dieses nach den Plänen seines Baumeisters Balthasar

Wilhelm Stengel von dem Werkmeister Johann Adam Knipper wiederher-

stellen, die Herrschaft zum Herzogtum erheben und schenkte es seiner

zweiten Frau, der Katharina Margarethe Kest von Fechingen, seit 1783

Reichsgräfin von Ottweiler. [2]

In der Historie der Grafen und Fürsten von Nassau-Saarbrücken steht

Fürst Ludwig (1768-1793) in der Bedeutung hinter seinem Vater Fürst

Wilhelm Heinrich. Er habe sich in der Hauptsache darauf beschränkt,

das spielerische Dasein eines Rokokofürsten zu genießen, sich an

Jagd, Theater und Soldatenspielerei ergötzend und das Regieren

im wesentlichen seinen Räten überlassend. Während seiner Zeit

wurde die Arrondierung der Grafschaft Saarbrücken weitergeführt.

Auch war Fürst Ludwig der letzte regierende Herrscher. Vor den

Wirren der Französischen Revolution fliehend, starb dieser am

2. März 1794 in Aschaffenburg. [3]

Die Beliebtheit, die also dem Fürsten Ludwig fehlte, brachte die

zweite Frau Katharina Margarethe Kest mit. Georg Baltzer hat

in seinem Buch „Historische Notizen über die Stadt Saarlouis

und deren unmittelbare Umgegend“ eine kleine Biographie

angefügt: „Sie war geboren zu Fechingen am 1. März 1757,

stammte aus armer und niederer Familie, hatte späterhin ei-

nige Bildung erhalten und wusste sich in höheren Kreisen mit

solchem Anstand zu benehmen, dass ihr früherer Stand nicht

bemerkbar war. Katharina zeigte viele Bescheidenheit und Gut-

mütigkeit in ihrem Charakter, mischte sich nicht in Regierungs-

angelegenheiten und suchte nur dem Fürsten zu leben. Bereits

im Jahre 1781 versicherte der Fürst für seine mit ihr erzeugten

Kinder eine Summe von 70,000 Gulden auf der Rentkammer zu

Saarbrücken, wovon sie alljährlich die Zinsen mit 3500 Gulden

zu beziehen hatte und schenkte ihr in der Folge die Herrschaft

Dillingen, die zwar in der Revolutionszeit sequestiert, aber wie-

der zurückgegeben und von ihr verkauft wurde. Die Verhältnisse

ihrer sieben Kinder übergehen wir, da die Söhne ohne Nachkom-

men verstorben sind; sie führten den Titel: Herzöge von Dillingen

und Reichsgrafen von Ottweiler. Katharina selbst starb zu Mann-

heim am 11. Dezember 1829 in ihrem 72. Lebensjahr.“ [4]

Wie kam es zu dieser Heirat? Man kann heute nur darüber

spekulieren. Fürst Ludwig von Nassau-Saarbrücken gehörte

als Freimaurer der St. Heinrichs-Loge in Saarbrücken an und

muss daher als ein freisinniger Herrscher gegolten haben, bei

dem es kaum gesellschaftliche Schranken gegeben hat. Er ließ

sich in seiner Regierung weitgehend von dem Gedankengut der

Aufklärung bestimmen und gehörte noch weiteren Logen an. [5]

Vielleicht war es daher die einfache Art von Katharina, die ihn an

diese Person band. Sie war eben eine für damalige Verhältnisse

außergewöhnliche Frau.

Dadurch, dass Wilhelm Marzloff von Braubach, Patron zu Dillingen

und Wallerfangen, Rat des Herzogs von Lothringen, Präsident der

Assisen zu Wallerfangen und Gouverneur der Festung Wallerfangen,

seit 1591 auch als Grundherr von Roden gelten kann, ist das Schick-

sal mit der Burg in Dillingen eng verknüpft. So hat die alte Familien-

tradition überlebt, dass Vorfahren von mir im Dienst der Herzogin

standen und daher eine Parzelle des Anwesens auf dem Gelände

des alten Rodener Schlosses zu Wohnzwecken geschenkt bekamen,

wie Herzogin Katharina von Dillingen auch 1806 (1808) ihren Besitz

(1600 Morgen Wald und 400 Morgen Gärten, Äcker und Wiesen) an

die Dillinger Hütte zu Wohnzwecken verkaufte. [6]

Heute ergibt sich die Schwierigkeit, diese Schenkung nachzuweisen.

Einen Anhaltspunkt gäbe das Katasterwesen. Nach Recherchen im

Internet ergäbe sich für Frankreich in der fraglichen Periode folgende

Entwicklung:

„Auf Grund des Gesetzes vom 15. September 1807, welches der

Ursprung des französischen Parzellenkatasters ist, arbeitete eine

Kommission von neun Mitgliedern unter dem Vorsitz des Mathe-

matikers Delambre, ständigem Sekretär der Akademie der Wissen-

schaften, die Grundsätze aus, nach denen das Parzellenkataster

ausgeführt werden sollte und die zum Edikt vom 27. Januar 1808

führten. Dem Edikt, welches die Grundsätze genehmigte, folgte die

dazu gehörige Generalinstruktion vom 20. April 1808. Die zur Aus-

führung der Arbeiten ergangenen Gesetze, Verordnungen und In-

struktionen wurden vom Finanzminister im Jahre 1811 als „Receuil

méthodique des Lois, décrets, règlements, instrucrions et décisions

sur la Cadastre de la France; approuvé par le ministre des finances“

(Es war eine Umarbeitung der fünf Bände der „Collection des lois sur

le Cadastre de France“) herausgegeben, einem Werk, an dem zwölf

Generalinspektoren des Katasters mitwirkten, mit nicht weniger als

1’444 Artikeln auf rund 400 Seiten, aus dem einzelne Bestimmungen

wörtlich, andere verbessert in die Anweisung VIII vom 25. Oktober

1881 übernommen worden sind.

Nach dem Receuil méthodique wurden die Arbeiten bis zum Jahre

1813 fortgesetzt. Der Wert war unterschiedlich, am besten im Rhein-

und Moseldepartement und an der Saar.“ (nach Helmuth von Strombeck,

Hamburg)

So müssten erfolgversprechende Nachforschungen in Nancy, also in

der Hauptstadt der Region Lothringen, erfolgen.

Was die Bewirtschaftung ihrer Grundherrschaft angeht,

gingen einige Grundherren dazu über, diese an kapital-

kräftige Herren zu verpachten, die meist die großen

Flächen kommerziell ausbeuteten und dafür sehr hohe

Abgaben, 1/3 bis die Hälfte der Ernte, entrichteten.

Also kamen kleine Bauern als Pächter kaum in Frage.

[7] Während der Jahre der Französischen Revolution

verpachtete der Staat die unter Sequester stehenden

Grundherrschaften. [8]

ANMERKUNGEN

[1] Karl Lohmeyer, Die Sagen der Saar von ihren Quellen bis zur

Mündung, Minerva-Verlag Thinnes & Nolte, Nachdruck, Saarbrücken

1989, Seite 145.

[2] Geschichtliche Landeskunde des Saarlandes, Band 1, Minerva-

Verlag Thinnes & Nolte, Saarbrücken 1978, Seite 150.

[3] Geschichtliche Landeskunde des Saarlandes, Band 2, Selbst-

verlag des Historischen Vereins für die Saargegend e. V., Saar-

brücken 1977, Seite 313/14.

[4] Nachdruck der Ausgabe von 1865, Queißer Buchhandels- und

Verlagsgesellschaft, Dillingen 1979, Anhang: Seite 151.

[5] wie [2], Anmerkung zur Bildtafel „Abb. 42“. Freimaurer m.:

Angehöriger einer übernationalen Gemeinschaft mit humanitärer

Zielstellung (18. Jh.). Der in England gegründete Geheimbund

bedient sich der Symbole und Bräuche mittelalterlicher Bauhüt-

ten, aus denen sich der Name herleitet, engl. freemason, frz.

franc-macon… (Etymologisches Wörterbuch der Deutschen, EDITION

KRÄMER, Akademie Verlag GmbH, Berlin 2010, Seite 372)

[6] wie [2], jedoch die Seite 149/50.

[7] DER ADEL VOR DER REVOLUTION, Eberhard Weis, Der französische

Adel im 18. Jahrhundert, Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 1971,

Seite 36. „Albert Soboul … beziffert an Hand einer Anzahl neuerer

Einzelforschungen die Belastung durch die grundherrschaftlichen

Abgaben für die Bauern auf etwa 2 bis 20 % des Reinertrages der

Ernte, zu denen jedoch noch der Kirchenzehent, die Steuern und

die, allerdings meist niedrigen, Umlagen für die Gemeinde kamen.“

(Seite 40)

[8] Georg Baltzer, Historische Notizen über die Stadt Saarlouis

und deren unmittelbare Umgegend, Nachdruck der Ausgabe von 1865,

Queißer Buchhandels- und Verlagsgesellschaft, Dillingen 1979, An-

hang: Seite 152.

DER JÜDISCHE FRIEDHOF

AUTOR: Josef Theobald

Bevor wir näher in das Thema einsteigen, zunächst einmal eine

Abgrenzung zwischen Juden- und Christentum.

Die Christen glauben an die Unsterblichkeit der Seele und an das

Jüngste Gericht (Römer 14,9+10).

Die Juden dagegen glauben, dass der Leib verfault und auch von

Würmern verzehrt wird. Dennoch wird er vom Tode auferstehen

am Ende der Tage, um Teil zu haben am Heil der Endzeit (Daniel

12,13 – Prof. Karl Marti, KURZER HAND-COMMENTAR ZUM AT,

DAS BUCH DANIEL, Verlag von J. C. B. Mohr, TÜBINGEN und

LEIPZIG 1901, Seite 92).

Nach dem Vorbild des Patriarchen Abraham sicherte man sich

schon früh einen Erbbesitz, der für die in der Ferne Wohnenden

auch die eigentliche Heimat darstellte (Josua 24,30; 1. Mose o.

Genesis 23,4 u. Nehemia 2,3). Im Lauf der Jahrhunderte hatte

die Form der Gräber mehrfache Wandlungen durchgemacht. So

treffen wir zunächst auf die natürliche Höhle, schließlich auf die

aus dem Fels gehauene Grabkammer und dann auf das über der

Erde aufgebaute Steinhaus, weiterhin auf den aus einer Kammer

bestehende Felsraum und die mehrzimmerige, ja mehrstöckige

Grabwohnung, außerdem das Denkmal des Einzelnen (Dr. Paul

Volz, DIE BIBLISCHEN ALTERTÜMER, Nachdruck der Ausgabe

von 1914 bei fourier, Seiten 326/7).

Der Begräbnisplatz, seit der griechischen Epoche das „ewige Haus“

genannt, wird aber seit dem 5. und 6. Jahrhundert „Haus (Stätte) des

Lebens“ genannt, einem Ausdruck, dessen man sich namentlich seit

dem Ende des siebzehnten Jahrhundert wieder bediente (Dr. Leopold

Zunz, Zur Geschichte und Literatur, Berlin 1845, Nachdruck bei Georg

Olms Verlag, Hildesheim – New York 1976, Seiten 442/3).

Die einzelnen Grabsteine dienten ursprünglich als Markierung der als

unrein verstandenen Grabstätten und als Schutz des Leichnams vor

wilden Tieren, kamen dabei jedoch immer mehr der Aufgabe nach, die

Erinnerung an den Verstorbenen für die folgenden Zeiten zu bewahren.

Bis weit in die Neuzeit fand auch bei deutschen Juden die Bestattung

unmittelbar am Todestag statt, wenn der Tod nicht an einem Sabbat

eintrat. Allerdings machte die im 19. Jahrhundert ausgelöste und po-

pulär zu nennende Diskussion zum Thema „Begräbnis Scheintoter“

diesem Brauch ein Ende.

Etwa seit dem 10. Jahrhundert scheint in Europa bei den jüdischen

Gemeinden die Anlage von kommunalen Friedhöfen allgemein als

üblich zu gelten. Die hohe Bedeutung, die man einem solchen Ort

beimaß, lässt sich allein daran ablesen, dass man sich vielerorts

beim Entstehen einer jüdischen Gemeinde zuerst um die Anlage

eines Friedhofs kümmerte und erst dann um die Errichtung einer

eigenen Synagoge. So werden die jüdischen Friedhöfe traditionell

außerhalb der Ansiedlungen angelegt. Hierbei wird auf eine Grab-

pflege, die als verletzende Störung der Totenruhe verstanden wird,

und auch auf Grabschmuck, den man als heidnische Opfergabe an-

sehen konnte, bis ins 19. Jahrhundert generell und bei traditionellen

Juden bis auf den heutigen Tag verzichtet.

Gewöhnlich werden die Verstorbenen auf jüdischen Friedhöfen in

Grabreihen nebeneinander in der Abfolge ihres Sterbedatums be-

stattet. Der Abstand der Gräber voneinander beträgt üblicherweise

mindestens sechs Handbreit. Rabbiner und andere Gemeindemit-

glieder mit besonderer Stellung setzt man an besonderen Orten

bei. Auf vielen alten Judenfriedhöfen wurden Männer und Frauen

in getrennten Reihen begraben.

Der Aufbau und die Gestaltung der jüdischen Grabinschriften richten

sich nach einem festgelegten Formular:

1. Begräbnisformel;

2. Eulogie (Lobsprüche);

3a. Titulatur und Name;

3b. Name des Vaters (bzw. Gatten und dessen Wohnort);

4. Sterbe- und Begräbnisdatum;

5. Schlussformel.

Ein Beispiel für eine Eulogie wäre der Spruch: „Seine Seele werde

gebündelt im Bündel des ewigen Lebens.“

Figürliche Darstellungen wie Hirsch, Adler, Löwe usw. lassen eben-

falls auf den Namen schließen. Abbildungen von segnenden Händen

als Zeichen aaronidischer Herkunft, Krug und Kanne als Zeichen le-

vitischer Herkunft weisen auf die Abstammung des Verstorbenen hin.

Auch einzelne Berufe werden durch ihr Charakteristikum bezeichnet:

der Kantor durch ein aufgeschlagenes Buch, der Apotheker durch die

Gewürzmühle, der Schneider durch die Schere (W. Walter, MEINEN

BUND HABE ICH MIT DIR GESCHLOSSEN <Jüdische Religion in

Fest, Gebet und Brauch>, Kösel-Verlag, München 1989, Seite 166).

Ebenfalls von hoher Bedeutung sind die Namen und Daten auf den

jüdischen Grabsteinen. Da in jüdischen Gemeinden zumeist keine

„Kirchenbücher“ geführt wurden, sind die vorhandenen Inschriften

mit ihren Angaben über den Toten, seinen Vater oder Gatten sowie

dessen Wohnort oft die einzig gegebene Möglichkeit, für die Zeit vor

der Errichtung von Standesämtern mit Sterberegistern und Familien-

büchern genealogische Zusammenhänge zu rekonstruieren.

Gräber der Kohanim, also der Nachfahren der Priester im Tempel

von Jerusalem, findet man meistens nahe der Friedhofsmauer, so

dass Angehörige der Verstorbenen dessen Grab besuchen können,

ohne dabei den Friedhof betreten zu müssen. Dies ergibt sich aus

der verunreinigenden Wirkung dieses Ortes für Priester.

Allerdings fehlen auf den Grabsteinen in der Regel Altersangaben

und Geburtsdaten der Toten. Die angegebenen Daten richten sich

traditionell nach dem jüdischen religiösen Kalender.

Auf jüdischen Friedhöfen werden Verstorbene regelmäßig dadurch

ausgezeichnet, dass man auf ihren Grabsteinen kleine Steinchen

niederlegt. Der eigentliche Ursprung dieses doch volkstümlichen

jüdischen Brauches, in dem ein vorbeugender Abwehrzauber zum

Vorschein kommt, ist heute nicht mehr geläufig; er wird vielmehr als

Ausdruck der Verehrung verstanden (Michael Tilly, Das Judentum,

Matrix Verlag GmbH, Wiesbaden 2007, Seiten 170 – 173).

Auch gibt es die Sitte, Grasballen auf das Grab oder auf den Grab-

stein zu werfen. Mit dem Gras will man sich gegen böse Geister und

Gespenster schützen können (Alfred J. Kolatsch, JÜDISCHE WELT

VERSTEHEN, Fourier Verlag GmbH, Wiesbaden 1996, Seite 88).

Die Juden zeigen stets großen Respekt vor ihren Toten. So betreten

die Männer den jüdischen Friedhof nur mit einer Kippa („Der Sinn der

Kippa als regelmäßige Kopfbedeckung liegt in der Internalisierung des

Bewusstseins darüber, dass stets das Göttliche über einem steht.“ –

Quelle: Rabbiner Gino Eliezer Gross, SCHALOM <Im Jahreskreis des

jüdischen Lebens>, EDITION TAU, Bad Sauerbrunn <A> 1995, Seite

191) oder mit einem Hut. Diese Regel gilt auch für den Kreis der nicht-

jüdischen Besucher (Quelle: WIKIPEDIA; Stichwort: Jüdischer Fried-

hof).

Im Jahre 1754 verkaufte Charles Francois Dieudonné de Tailfumyr,

ein Jude, seinen Eisenhammer und die Schmelze in Dillingen und

Bettingen an Gustav Adolph Caranté und erlaubte 1755 den Juden

Hayem und Zerf Worms und Elias Reutlinger von Saarlouis, gegen

einen jährlichen Zins von 24 lothringischen Francs, die an jedem St.

Georgentag zahlbar waren, im Dillinger Walde einen Judenkirchhof

zu gründen (Georg Baltzer, Historische Notizen über die Stadt Saar-

louis und deren unmittelbare Umgebung, Nachdruck der Ausgabe

von 1865, Queißer Buchhandels- und Verlagsgesellschaft, Dillingen

1979, Seiten 148/9).

Begleitliteratur

Dr. Salomon Ludwig Steinheim, Die Offenbarung nach dem Lehr-

begriff der Synagoge, 4 Bände, Altona 1865, Nachdruck bei Georg

Olms Verlag, Hildesheim – Zürich – New York 1986, hier besonders

der 4. Teil, die Zweite Abteilung, hiervon die Seiten 425 + 428.

DIE TRADITION DES STROHSTUHLFLECHTENS IN RODEN

AUTOR: Josef Theobald

Erstmals berichtete der Heimatforscher Erich Hewer aus

Roden über das Handwerk des Strohstuhlflechtens, das

dort überwiegend in der Winterstraße, Neu- und Altstraße

und ebenfalls in der Mühlenstraße ausgeübt wurde. Dies

war vorwiegend die Arbeit von Frauen. Freitags wurden

die fertigen Stühle dann abgeliefert. Dies war auch der

Zahltag, an dem ein Mann mit einem Karren erschien,

um die Stühle mit einer fertig geflochtenen Sitzfläche

abzuholen.

Die fleißigen Strohstuhlflechterinnen erhielten als Roh-

produkt gebeizte Stühle, Die Lackierung erfolgte erst

nach dem fertigen Flechten der Sitze. Vor 1925 wurde

das Flechten der Stuhlsitze in Heimarbeit für die Stuhl-

fabrik in Fraulautern betrieben. Doch mit den auf einmal

in Mode kommenden Buchenholzstühlen mit den hoch-

gepressten glatten oder mit Ornamenten versehenen

Sitzen starb diese alte Tradition aus. Die Kundschaft

favorisierte plötzlich stabile Sitzflächen, auf die man

weiche Kissen legen konnte. [1]

Wie war aber dieser Produktionszweig organisiert?

Neben der selbständigen Handwerksarbeit, die sich

in der Manufakturproduktion weiter fortsetzte, gab

es schon erste Ansätze einer Steigerung durch die

maschinelle Industrie. Als Vorbild für eine parallele

Sonderform galt hier das Verlagssystem. wie in den

anderen Regionen Deutschlands (die Handels- und

Gewerbezentren Sachsens, des Rheinlandes oder

der Augsburger Gegend). Die Verleger selbst kamen

entweder aus den Reihen ehemaliger Kaufleute oder

waren Teil wohlhabender Kaufmannsfamilien mit der

Tradition im Groß- und Fernhandel. Nebenbei mischten

auch ehemalige Handwerker und manchmal auch die

Mitglieder der Beamtenbürokratie mit. Diese waren im

Vertrieb relativ homogener Güter, wie Tuche, Bänder,

Uhren, Nadeln, Messer usw. tätig. Für dieses Produk-

tionssystem typisch war hier das Fehlen des bei einem

Großbetrieb vorhandenen großen Fixkapitals. Jenes be-

schriebene System verwandelte allerdings selbständige

Handwerker in häufig scharf ausgebeutete Teilarbeiter.

Denn durch fortschreitende Teilung der Arbeit erhöhte

sich auch die Produktivität. Die Werkzeuge und eben-

so das nötige Arbeitsmaterial stellten die Verleger. Die

dabei eingesetzten Werkzeuge wurden infolge ständiger

Produktionskontrollen in den Häusern der Heimarbeiter

einer kontinuierlichen Verbesserung unterworfen. [2]

Die Heimarbeit oder die Hausindustrie sind Überreste des

Übergangs der bäuerlichen Wirtschaft zur Manufaktur. Vor

allem der Zeitraum zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert

brachte eine weite Verbreitung der ländlichen oder Proto-

Industrie. In dieser Epoche ist z. B. die Textilarbeit zu einer

zusätzlichen Einkommensquelle für bäuerliche Familien ge-

worden. Gewöhnlich lag die zentrale Werkstatt des Handels-

unternehmers in der Stadt oder nicht weit entfernt davon und

bildete dort die kommerzielle Basis des gesamten Heimarbeits-

systems, das weit über das Land verstreut war.

Oft gab es ein Interesse, eine ländliche Hausindustrie in den

Gebieten zu organisieren, wo die Landwirtschaft ärmlich war,

wie etwa in den Berggegenden (z. B. Eifel). Infolge der Erb-

teilungen besaß die ländliche Bevölkerung sehr wenig oder

gar kein Land und musste deshalb Möglichkeiten suchen,

ihr Einkommen aufzubessern oder sich dem Heimgewerbe

zuzuwenden. Ein anderer Faktor war die hohe Bevölkerungs-

dichte, somit die Zahl der Arbeitskräfte relativ groß war und

die Löhne entsprechend niedrig.

Der Niedergang der Arbeitsproduktivität und des landwirt-

schaftlichen Pro-Kopf-Einkommens war der Hauptgrund

für die Suche der bäuerlichen Familien nach alternativen

Tätigkeiten. Diese Formen ländlicher Hausindustrie waren

in einigen Gebieten weiter verbreitet als in anderen. Diese

Gebiete mit ländlichem Gewerbe waren in den folgenden

deutschen Regionen zu finden: im Rheinland, in Westfalen,

in Sachsen und in Schlesien sowie im Osten Polens und in

Russland. [3]

Im Russland des 19. Jahrhunderts gab es eine Produktion

von Holzlöffeln in Heimarbeit. So gab es Dörfer, die auf das

Abdrechseln oder auf das Lackieren der Löffel spezialisiert

waren. Bei diesen Produktionsverhältnissen konnte man nur

das unbedingt Notwendige verdienen. Durch die gegebenen

Arbeitsbedingungen war eine Trennung von Wohn- und Ar-

beitsraum fast unmöglich. So kam es in den Wohnungen zu

sanitären Missständen mit der Folge, dass nicht selten Berufs-

krankheiten auftraten. Weiterhin waren Formen von Kinderar-

beit ab dem 5. Lebensjahr zu beobachten. In der Arbeitspraxis

bediente man sich den Mittelspersonen, die zum Teil in einer

hierarchischen Stufe das zu bearbeitende Material en gros ü-

bernahmen und dann im Kleinen vergaben. [4] Auch im ost-

europäischen Russland war die Hausarbeit Anhängsel der

Fabrik. In der täglichen Arbeitspraxis bedeutete dies eine

stärkere Konzentration der Produktion und des Kapitals

sowie eine entwickeltere Arbeitsteilung und stellte folglich

dem Entwicklungsgrad nach eine wesentlich höhere Form

des Kapitalismus dar. [5]

Strohstühle, waren (2) Stühle, deren Sitz aus einem Rahmen

und darüber geflochtenem Stroh bestand. [Pierer’s Universal-

Lexikon (1857-1865), Stichwort: Strohstühle, Bd. 16, S. 933]

Berufe, wie das Tischlerhandwerk, profitierten vor allem in der

Gründerzeit, und zwar in den Jahren nach dem Deutsch-Fran-

zösischen Krieg (1870/71), von der gegebenen Situation, dass

vor Ort keine überlegene Industriekonkurrenz vorhanden war.

Hinzu kamen das Bevölkerungswachstum und der Bauboom

in den betreffenden Jahren. [6]

Wir wissen heute allerdings, dass nur wenige ländliche Unter-

nehmer die eigentliche Industrialisierung finanzierten (diese

kamen meistens aus der Stadt); die Arbeitskräfte vom Land

gingen nur selten zur Arbeit in die Fabriken, das Heiratsalter

war in der Proto-Industrie nicht anders als in der traditionellen

landwirtschaftlichen Welt, und es fehlte hier außerdem eine

enge Verbindung zwischen der Proto-Industrie und dem Be-

völkerungswachstum. Es war aber nicht ungewöhnlich, dass

die Familien in Gebieten mit traditioneller Landwirtschaft doch

schneller wuchsen als dort, wo es lediglich eine Proto-Industrie

gab. [7]

In der Zeit der Massenarbeitslosigkeit nach dem I. Weltkrieg

verlagerte sich die Produktion von Strohstühlen nach Frank-

reich, Dort verwendete man zum Flechten das Peddigrohr,

eine Rohrart, die man aus Spanien importierte. Die Kosten

für die Beschaffung dieses Arbeitsmaterials wurden aber

vom Arbeitslohn der Strohstuhlflechter einbehalten. Da-

durch waren die Produktionsbedingungen in Frankreich

günstiger und das neu eingesetzte Peddigrohr entsprach

der damaligen Mode.

ANMERKUNG

[1] Geschichte der Kreisstadt Saarlouis, Band 6: Roden,

Autor: Marc Finkenberg, Herausgeber: Kreisstadt Saarlouis

(1997), Seiten 157 + 158.

[2] Jürgen Kocka, Unternehmer in der deutschen Industrial-

isierung, Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 1975, Seiten

20 – 22.

[3] Paolo Malanima, Europäische Wirtschaftsgeschichte (10.-19.

Jahrhundert), Böhlau Verlag, Wien 2010, Seiten 248, 281/2.

[4] W. I. Lenin, Werke, Band 3: Die Entwicklung des Kapitalis-

mus in Russland, Dietz Verlag, Berlin-Ost 1956, Seiten 395, 408

+ 452/3.

[5] W. I. Lenin, Werke, Band 2, Dietz Verlag, Berlin-Ost 1961,

die Seite 368.

[6] Österreichische Geschichte, ÖKONOMIE UND POLITK, Autor:

Roman Sandgruber, erschienen im Verlag Carl Ueberrreuter,

Wien 1995, Seite 256.

[7] wie [3], jedoch die Seite 283.

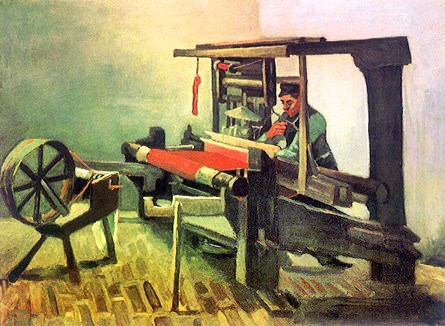

DAS GEWERBE DER LEINEWEBER

AUTOR: Josef Theobald

Leinenweber verarbeiteten ursprünglich sowohl den gesponnenen Flachs

als auch Hanf zu Leinwand; seit etwa 1500 wurde Hanf hauptsächlich nur

noch für Haustuch, Sack- und Packleinwand, grobe Zeuge wie Segeltuch

und Seilwaren verwendet. Im Gegensatz zur Tuchmacherei (Wollweberei),

die sich doch meist als städtisches Handwerk etablierte, war dagegen die

Leinenweberei lange Zeit im ländlichen Raum als Heimgewerbe verbreitet

und wurde vielfach von hörigen Bauern und Tagelöhnern betrieben. Leinen-

weber war im Mittelalter ein hochgeschätztes Gewebe, aus dem nicht nur

Hemden und Bettzeug, sondern auch Kleider, Waffenröcke, Satteldecken,

Hutbezüge und Paniere verfertigt wurden. [1]

Das Gewerbe der Leinenweberei war ursprünglich ein Nebengewerbe der

Landwirtschaft. Doch mit der steigenden Mannigfaltigkeit und Kunstfertig-

keit der Produktion konnte das bisher betriebene Nebengewerbe nicht

mehr von denselben oder einzelnen Personen ausgeübt werden. So

sonderte sich das Handwerk vom Ackerbau. Mit der Spaltung der Pro-

duktion in zwei große Hauptzweige, Ackerbau und Handwerk, entsteht

die Produktion direkt für den Austausch, die Warenproduktion; mit ihr

der Handel, nicht nur im Innern und an den Stammesgrenzen, sondern

auch schon über See. [2]

Im 18. Jahrhundert nahm das Landhandwerk allgemein zu. Grund dafür

war in erster Linie die Notwendigkeit der Beschäftigung einer wachsen-

den Zahl von Menschen zwecks Bestreitung ihres Unterhalts durch den

Nebenerwerb oder den Übergang zu heimgewerblicher Produktion. Das

Einkommensniveau blieb aber nach wie vor gering. [3]

Die Voraussetzung für die Leineweberei ist der Flachsanbau. Hier bleibt

der größte Teil der Einkünfte entweder bei den Aufkäufern oder bei den

Verpächtern von Boden hängen. Die größeren Flachsaufkäufer richteten

Trockenräume und Pressen ein; sie dingten Arbeiter zum Sortieren und

Schwingen des Flachses. Dabei muss angeführt werden, dass die Bear-

beitung des Flachses besonders viel Arbeitskräfte erforderte. Dies führte

schließlich dazu, dass der Landwirt in der Winterzeit mehr beschäftigt war,

andererseits schaffte dies eine Nachfrage nach Lohnarbeit auf der Seite

der Gutsbesitzer und wohlhabenden Bauern, die Flachs anbauten. [4]

Typisch für den Vertrieb war hier das Verlagssystem. Dabei traten Kauf-

leute mit kleinen gewerblichen Produzenten in Verbindung. Somit blieb

die Produktion dezentral. Der Absatz der erzeugten Produkte sowie de-

ren Weiterverarbeitung ist zentral erfolgt. Zentral beschafft wurde auch

das Rohmaterial. Diese Entwicklung ergab sich aus der Notwendigkeit,

wachsende und entfernte Märkte zu versorgen.

Die Arbeitstechnik der Leineweberei wurde meist von den Eltern auf ihre

Kinder weitergegeben. Denn im Arbeitsprozess war Kinderarbeit Alltag.

Dadurch wurde eine Steigerung der Produktion erreicht. Diese Arbeits-

weise nennt man auch „proto-industrielle“ Familienwirtschaft, die in den

Zeiten schlechter Preise und geringen Absatzes gezwungenermaßen

und selbstverständlich zur Selbstausbeutung überging. Diese kleinen

gewerblichen Produzenten lebten in Häuslerhäusern auf bäuerlichem

Grund, zum Teil abgesetzt vom Dorf in eigenen Häusern (Hüttchen).

Wohnten sie in den Dörfern, gehörten sie allerdings nicht zur Dorf-

gemeinde. War die Produktion verlagsmäßig organisiert und wurden

vom Verleger Werkzeug und Rohstoffe gestellt, so näherte sich der

Status eines Heimarbeiters dem des lohnabhängigen Manufakturar-

beiters. In der Praxis ist es aber auch vorgekommen, dass ein ge-

werblicher Kleinproduzent doch zu bescheidenem Wohlstand und

zu der Stellung eines Zwischenmeisters im Verlagssystem gekom-

men ist. Zu einem Verleger selbst ist er oft kaum aufgestiegen.

In stadtfernen Gebieten, wo sich dieses Gewerbe verdichtete, hat

diese Bevölkerungsgruppe offensichtlich ein Eigenleben geführt.

Denn man heiratete vorwiegend untereinander und gründete je-

weils wieder eine Spinner- und Weberfamilie. [5]

Wie das Beispiel der oberösterreichischen Leinenindustrie zeigt, kon-

nte dieser Zweig an der inländischen Textilkonjunktur des späten 18.

Jahrhundert teilhaben, was durch die Freigabe der Leinenweberei auf

dem Lande 1755/73 begünstigt wurde. Der Aufschwung brach aber um

etwa 1800 auf einmal ab, wohl im Zusammenhang mit der plötzlich über-

mächtig gewordenen Konkurrenz der Baumwollindustrie, der die Leinen-

industrie wenig entgegenzusetzen hatte. Ebenfalls gingen während der

napoleonischen Zeit der Überseemarkt und das Westgeschäft zur Gänze

verloren. Leinen, einstmals das wichtigste nicht-landwirtschaftliche Export-

gut der Habsburgermonarchie, wurde im frühen 19. Jahrhundert fast nur

mehr für das Inland erzeugt, wenn es überhaupt auf den Markt kam. [6]

Schon Friedrich Engels wies in seinem Vorwort zur zweiten Auflage der

Schrift „Zur Wohnungsfrage“ darauf hin, dass die Leinenweberei zu der

Zeit, als sie für den Weltmarkt arbeitete, schon soweit durch die Steuern

und Feudallasten erdrückt wurde, dass sie den webenden Bauer nicht

über das sehr niedrige Niveau der übrigen Bauernschaft erhob. [7]

NACHTRAG

In Saarlouis-Roden haben wir eine Leineweberstraße zwischen der

Lindenstraße und der Ellbachstraße. So deutet heute alles darauf

hin, dass sich ursprünglich diese Straße in früheren Jahrhunderten

außerhalb der eigentlichen Besiedlung befand. Nach dem II. Welt-

krieg waren die hier befindlichen Häuser meist vollständig zerstört

und wurden schließlich in den Fünfziger Jahren im Stil der Wieder-

aufbaujahre neu errichtet. Das Haus mit der Nr. 7 hatte fast noch

den alten Stil der Häuslerhäuser. Nach einem erfolgten Umbau ist

der alte Baustil heute leider nur noch zu erahnen.

ANMERKUNGEN

[1] Quelle: WIKIPEDIA, Stichwort: Leinenweberei.

[2] Marx – Engels, Ausgewählte Werke in zwei Bänden,

Band II, Dietz Verlag, Berlin-Ost 1966, Seite 287.

[3] Rudolf Vierhaus, Deutschland im Zeitalter des

Absolutismus (Deutsche Geschichte 6), 2. ergänzte

Auflage, Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 1984,

Seite 38.

[4] W. I. Lenin, Werke, Band 3: Die Entwicklung des

Kapitalismus in Russland, Dietz Verlag, Berlin-Ost

1956, Seiten 286/87.

[5] wie [3], jedoch die Seiten 39/40 und 69/70.

[6] Österreichische Geschichte, ÖKONOMIE UND POLITIK,

Autor: Roman Sandgruber, Verlag Ueberreuter, Wien 1995,

Seite 184.

[7] Marx – Engels, Ausgewählte Schriften in zwei Bänden,

Band I, Dietz Verlag, Berlin-Ost 1966, die Seite 521.

DIE RODENER MÜHLEN

AUTOR: Josef Theobald

Wie bei anderen Bachläufen in unserem Einzugsgebiet, wurde

auch der „Ellbach“ von den Anwohnern auf sehr vielfältige Art

und Weise genutzt. Dabei dominierte nicht die private, sondern

vor allem die wirtschaftliche Nutzung im regionalen Manufaktur-

wesen. Denn Wasser bedeutete und bedeutet immer auch Was-

serkraft und die Nutzung selbiger Wasserkraft, zur damaligen Zeit,

in Form von Mühlen. Denn durch sie konnten schwerste Arbeiten

wesentlich vereinfacht werden und, bezogen auf die reinen Pro-

duktionsziffern, eine weit größere Menge als bisher hergestellt

werden. Dabei kann man aufgrund der verschiedenen Mühltypen

den „Ellbach“ als einen historischen Indikator nutzen, der anzeigt,

welche wirtschaftlichen Faktoren einmal aufkamen, zum anderen

aber wann und wie sie zusammenhängen. Dominierten anfangs

die Getreidemühlen das Bild am „Ellbach“, ein deutlicher Hinweis

auf die eher agrarisch ausgerichtete Bevölkerung und dem primä-

ren Einkommensbereich der Mehlproduktion, so kamen seit 1734

neue Mühlen hinzu. Durch die französische Vorreiterrolle bei der

Lohgerbertechnik benötigten die Gerber natürlich noch eine Loh-

mühle, in der Eichenrinde und Lohepulver (ein Extrakt aus gerb-

stoffreichen Rinden, Blättern oder Holz von Eichen und Fichten)

gemahlen wurden. Und natürlich auch Holz. Letzteres wurde in

der Sägemühle geschnitten, ersteres in der Lohmühle hergestellt.

Doch mit der Lohgerberei und einem offensichtlichen Bedarf an

Gerber- und Kürschnerwaren blieb es natürlich nicht aus, dass

man sich ganz im Sinne des Manufakturwesens darum bemühte,

auch andere Produktionsvorgänge zu vereinfachen. Eine typische

und sicherlich nicht regional spezifische Entwicklung war die Saar-

Mühle, die anfangs als Walkmühle genutzt wurde. Auch die Ver-

schiebung der Primärproduktion des Gerbereiwesens von Frank-

reich weg in andere europäische Staaten, bis hin zu dem anglo-

amerikanischen Wirtschaftskrieg im Bereich der Schnellgerberei,

kann man an den Mühlen und damit indirekt am Mühlenbach er-

kennen. Ein geradezu ideales Beispiel stellt auch hier wieder die

Saar-Mühle dar. Einst als Walkmühle gegründet, vollzog sie den

Wandel zur Mehlmühle. Man kann also recht einfach schlussfol-

gern, dass hier keine technischen Defekte, fehlende Investitionen

oder eine Unterbrechung der Müllerlinie zum Wandel führten. Denn

dann hätte man sie einfach geschlossen. Sondern einfach der feh-

lende Bedarf, der einfach einen weiteren Betrieb im alten Stil für un-

sinnig und unrentabel erschienen ließ.

Spätestens seit 1800 war ein Ende der Mühlen eigentlich absehbar

und eng an das Schicksal der Gerber und Kürschner gekoppelt. Je

weniger denn deren Geschäft lief, desto weniger Lohe benötigten

diese, desto weniger wurde gewalkt, desto weniger Holz und Lohe

wurden verbraucht, desto weniger benötigte man also die Mühlen.

Doch was blieb den Betreibern für eine Alternative? Natürlich Mehl

mahlen, denn Bauern gab es ja weiterhin. Doch war das wirklich ei-

ne Alternative und wenn „Nein“ warum? Der Fortschritt bedingt auch

heute noch ein Zusammenrücken unserer Welt. Wir nennen es heu-

te einfach Globalisierung und oft wird dieser Begriff in einem Zug mit

einem „Schrecken der Globalisierung“ in Zusammenhang gebracht.

Damals bedeutete es schlicht, dass Saarwellingen und Roden sehr

nahe beieinanderlagen und durch den technischen Fortschritt noch

ein wenig näher rückten. Und der „Ellbach“ ist ein nun mal ein Bach

und kein Strom, der sich über hunderte von Kilometern hinzieht. Neun

Mühlen, mit gleicher Ausrichtung, auf so engem Raum bedeuteten ei-

ne fast unerträgliche Konkurrenzsituation. Und doch hätte es vielleicht

gut gehen können. Doch bescherte der Fortschritt noch ein weiteres

Problem. Die Verlagerung des bedeutendsten Wirtschaftsfaktors, weg

von der Agrarwirtschaft, hin zur Kohle- und Metallindustrie. Und dort

braucht man sicher auch Wasser, z. B. zur Kühlung, aber sicherlich

keine Mühlen. Ein typischer Rodener Bauer war zudem nie nur allein

ein Bauer. Er war Bauer und Bergmann oder, was wesentlich häufiger

vorkam, Bauer und Hüttenarbeiter. Dieser Ausdruck bezieht sich vor

allem auf die nah gelegene Dillinger Hütte. Doch wer nur noch in der

Zweitfunktion Bauer ist, baut lange nicht mehr so viel an, wie ein jener

Bauer, der dieser Tätigkeit ausschließlich nachgeht. Und so wurde es

immer stiller um die Mühlen, bis man zum Schluss neun defizitäre und

teils hoch verschuldete Betriebe zählte, die daher so nicht überlebens-

fähig gewesen wären. Die Lösung war recht einfach und schnell gefun-

den: Abfindungen und Schließungen. Denn die ansonsten so beliebte

Lösung im Agrarbereich, Subventionen zu gewähren, würde lediglich

ein bodenloses Loch aufreißen. Das war allen Beteiligten bewusst. So

gibt es in letzter Zeit andererseits die eine oder andere Initiative, zumin-

destens die Bausubstanz der Abels-Mühle zu bewahren, wobei man nun

aber heute vielleicht eher von den historischen Resten der Abels-Mühle

sprechen sollte, die noch in Form eines Silos bestehen. Inwieweit diese

Bemühungen aber Früchte tragen werden, bleibt abzuwarten.

Man unterscheidet folgende Mühlen:

– die Getreidemühlen (z. B. Abels-Mühle, Kreuz-Mühle, Quirinsmühle,

Schillesmühle, Saar-Mühle, Pittenmühle und Reqniersmühle),

– die Sägemühlen (z. B. Sägemühle an der Ortsgrenze zur Gemeinde

Saarwellingen),

– die Gerbereimühlen (z. B. Lohmühle, Saar-Mühle als Walkmühle). [1]

Die älteste urkundlich erwähnte Getreidemühle ist die Kirchen- oder

Abels-Mühle. In einer Urkunde vom Jahre 1593 gab die Abtei Tholey

die Kirchenmühle in Erbpacht an den damaligen Grundherrn von Ro-

den mit Namen Laudwein Bockenheimer. Diese Mühle wurde 1989

durch einen Brand vollkommen zerstört.

Die Schillesmühle wurde im Jahre 1767 erstmals urkundlich erwähnt.

Ihren Namen hatte sie von dem ehemaligen Besitzer Jakob Schille,

der das Bannmühlenrecht im Jahre 1769 ersteigert hatte. In preus-

sicher Zeit arbeitete sie hauptsächlich für das Proviantamt. Trotz

einer Modernisierung während des II. Weltkrieges wurde sie bei

Kriegsende zerstört und nicht wieder aufgebaut.

Die erste Lohmühle in Roden wurde bereits im Jahre 1618 ur-

kundlich erwähnt, die von dem damaligen Grundherrn Wilhelm

Marzloff von Braubach verpachtet wurde. Wahrscheinlich hat

diese Lohmühle für die Wallerfanger Gerberindustrie gearbeitet.

Später wurde aus dieser Mühle eine Ziegelei, die im II. Weltkrieg

zerstört wurde.

Eine zweite Loh- oder Gerbmühle wurde im Jahre 1685 am Unter-

lauf des Ellbachs errichtet. Wahrscheinlich sollte diese den wohl

gesteigerten Bedarf an Lohe decken. Auch aus dieser Lohmühle

wurde im Jahre 1886 eine Ziegelei, die schließlich im Jahre 1976,

zehn Jahre nach ihrer Schließung, abgerissen wurde.

Auch die Saar-Mühle stammt wahrscheinlich aus der Mitte des

18. Jahrhunderts. Sie stand an der Mündung des Ellbachs in die

Saar. Im Jahre 1872 wurde sie umgebaut und modernisiert. Sie

brannte im Dezember 1927 ab und wurde nicht wieder aufgebaut.

[2]

ANMERKUNGEN

[1] Andreas Neumann, RODENA -Rodener Geschichte(n) 2008-,

2. Auflage 2009, erschienen im Eigenverlag von A. Neumann

(Fa. CSW, Wadgassen), erstes Buch in der Reihe der Titel des

RODENA Heimatkundevereines Roden e. V., Seiten 22 + 23.

[2] GESCHICHTE DER KREISSTADT SAARLOUIS, Band 6: Roden

(Traditionsbewusstes Dorf und moderner Stadtteil), Autor: Marc

Finkenberg, Herausgeber: Kreisstadt Saarlouis (1997), Seiten

81 + 82.

DER AUSDRUCK „OBERHÖLLEN“

AUTOR: Josef Theobald

Der Begriff „Hölle“ kommt vom Althochdeutschen „hella“ und war als

diese Schreibweise im 9. Jahrhundert üblich. Über den Weg des Mit-

telhochdeutschen bzw. Mittelniederdeutschen wurde aus dem Termi-

nus „helle“ das heutige „Hölle“. Letzterer Ausdruck war allgemein seit

dem 17. Jahrhundert durch die Übernahme aus dem Niederhochdeut-

schen gebräuchlich.

Ursprünglich bezeichnet „Hölle“ „das Verbergende oder Verborgene“

und zielt schließlich auf den unterirdischen Aufenthalt der Toten. [1]

Der Ausdruck „Hölle“ entspricht dem griechischen „Hades“ (auch Aides,

Aidoneus), Dieser war der finstere König der Unterwelt, der bei der Ver-

teilung der Welt das modrige Schattenreich erhielt und unerbittlich und

mitleidlos über die Toten waltete. Da er den Toten keine Rückkehr aus

seinem Reich gestattete, war er bei den Menschen gefürchtet und ge-

hasst. Im späteren Altertum verstand man unter „Hades“ auch dessen

Reich, die Unterwelt selbst. [2]

Das hebräische Gegenstück „Scheol“ kann „Grab, Tod, unersättliches

Monster, Unterwelt und das Reich der Toten“ bedeuten.

Infolge der mittelalterlichen Mystik gewann der Begriff „Hölle“ eine an-

dere Bedeutung, nämlich im Sinne des „Höllenfeuers“ (griechisch „ge-

henna“) als Ableitung vom Hebräischen „gai-hinnom“, das in Deutsch

Tal „Hinnom“ bedeutet. In späterer Zeit war es ein Ort, an welchem

Abfälle und Kadaver verbrannt wurden. Mit „Gehenna“ wurden von

daher zwei Gedanken assoziiert: das Leiden der Geopferten sowie

Schmutz und Korruption. In der prophetischen Tradition gilt deshalb

„Gehenna“ als der Ort des Gerichts Gottes (Jer. 19,6ff). [3]

Abweichend dazu stellt der jüdische Mediziner und Religionsphilosoph

Salomon Ludwig Steinheim (1789-1866) fest, dass „Scheol“ „das For-

dern, das Leere, was zu verschlingen strebt, also die Höhle“ bezeich-

net. Damit widerspricht er der gängigen christlichen Theologie, indem

er hier „eine Behausung der bösen Geister“ verneint. Hinzu zählt er

auch die christliche Lehre von der „alles verschlingenden Wohnung

der Schrecken, der Qualen, des ewigen Feuers“. Auch könne man

„Scheol“ mit „Gruft“ übersetzen. Schließlich leitet er „Gehenna“ vom

hebräischen „Tophet“ ab, das von der Wurzel „Tuph“ abgeleitet ent-

sprechend „Dörren, Verbrennen“ bedeutet (vergl. Jeremia 34,2) und

somit mit „Brenntal“ zu übersetzen wäre. [4]

Damit wäre nun geklärt, dass mit den „Oberhöllen“ nur die „oberen

Gräber“ oder ein „Gräberfeld“ aus der Historie Rodens gemeint sein

können. Gehen wir jetzt vom Standort des alten Friedhofs auf dem

früheren Gelände der Gärtnerei der Geschwister Comtesse aus, so

ergibt sich eben diese Blickrichtung. Wie schon einmal angesprochen,

kann dies lediglich ein frühes Gräberfeld von Kelten sein. Dies war von

Anfang an der Standpunkt des RODENA Heimatkundevereins Roden

e. V. Denn bei den Römern dominierte meist die Bestattung durch die

Verbrennung und durch eine Beisetzung der Asche im Grab oder Co-

lumbarium, daneben gab es vereinzelt Sarkophag-Bestattungen, die

vor allem seit dem 2. Jahrhundert u. Z. überhand nehmen, hierdurch

die stattliche Zahl der Sarkophag-Plastiken der mittleren bis späteren

Kaiserzeit. [5] Auch bietet sich an dieser Stelle der Ort „Pachten“, das

römische „Contiomagus“, an.

ANMERKUNGEN

[1] Etymologisches Wörterbuch der Deutschen, EDITION KRAMER,

Akademie Verlag, Berlin 2010, Seite 552.

[2] LEXIKON DER ANTIKE, Anaconda Verlag, Köln 2010, Seite 223.

[3] MÜNCHENER THEOLOGISCHES WÖRTERBUCH ZUM NEUEN TESTAMENT,

Patmos Verlag, Düsseldorf 1997, Seiten 206 – 208.

[4] Die Offenbarung nach dem Lehrbegriff der Synagoge, der

Teil 4, im Nachdruck des Georg Olms Verlages, Hildesheim usw.

1986, die Seiten 473/74.

[5] wie [2], jedoch die Seite 92.

DER STEPHANUSTAG

AUTOR: Josef Theobald

Traditionell am 2. Weihnachtstag wird dem hl. Stephanus gedacht, der

in kirchlichen Kreisen als der erste christliche Märtyrer gilt.

Die Apostelgeschichte behandelt in seinem 6. Kapitel die hellenistische

Gemeinde, der sieben Diakone zugeteilt wurden. Die hier wohl heraus-

ragende Person war die des Stephanus (aus dem Griechischen „der mit

einem <Sieges->Kranz Geschmückte“).

Die Hellenisten waren gegen das jüdische Gesetz und gegen die Sitten

des Judentums. Als sogenannte „Griechlinge“ arbeiteten sie ingrimmig

gegen das Gesetz der Väter und gegen die altväterlichen Sitten. Ihre

Bestrebungen gingen dahin, das väterliche Gesetz ganz und gar abzu-

schaffen im Sinne einer Hellenisierung des jüdischen Volkes. [1] Damit

standen sie im Gegensatz zu den frommen Aßidäern (Chassidim).

In Apostelgeschichte 7,48 wendet sich Stephanus gegen den Jerusalemer

Tempel selbst, indem er ihn als etwas Handgemachtes bezeichnete. Dies

war sein Todesurteil. Der damals junge Saulus wurde vom Sanhedrin be-

auftragt, die Hinrichtung zu vollstrecken und auch den Rest der Gemeinde

durch eine große Verfolgung zu vernichten (8,1-3).

Im deutschsprachigen Raum ist die Meinung von Martin Dibelius (1883-1947)

vorherrschend, dass die in die Apostelgeschichte aufgenommene Rede nicht

zum ursprünglichen Bestand der Stephanusgeschichte gehöre, sondern vom

Verfasser der Apostelgeschichte her an dieser Stelle zu begreifen sei. [2]

Fest steht aber, dass die christliche Urgemeinde erstmals negativ durch das

Wirken der Hellenisten aufgefallen ist. Daher ist auf der Seite des jüdischen

Sanhedrin angenommen worden, hier handele sich um eine neue Richtung

im Judentum, die gegen den Tempel und das jüdische Gesetz auftrete.

Deshalb die im 9. Kapitel der Apostelgeschichte geschilderte anfängliche

Haltung des Saulus gegenüber der christlichen Gemeinde in Damaskus.

Mit Morddrohungen verfolgte er die dortige Gemeinde des „Weges“ (die

Verse 1 + 2). Hier ist wohl an eine besondere Richtung im Judentum zu

denken, die sich an der früheren Anawim-Bewegung orientierte. Saulus

war damals der Ursprung dieser Gemeinde völlig unbekannt, der höchst

wahrscheinlich im Jerusalemer Tempel zu suchen ist (6,7).

Der Bericht über den Stephanus soll die Botschaft vom Bruch des späteren

Christentums mit dem Judentum und dem Tempel vorbereitend überbringen.

Die historische Wahrheit hinter dieser Darstellung der Apostelgeschichte war

vermutlich der provokative Wutausbruch eines führenden Mitglieds der ersten

Christengemeinde, der dazu geführt hatte, dass sich plötzlich in jenen Tagen

die so leicht erregbare Menge in Jerusalem auf diesen Mann stürzte und ihn

lynchte. [3]

In der apokryphen Literatur des Neuen Testaments gibt es bezüglich des

Saulus (Paulus), dem eigentlichen Begründer des heutigen Christentums,

eine starke Kontroverse. Vor allem jüdischen Rabbinern ist die in seinen

Briefen festgehaltene Theologie äußerst suspekt, da er vor allem Jesus

Christus in den Mittelpunkt seiner Mission stellt und schließlich durch die

Herausstellung dessen Todes eine andere Lehre begründet, die in einen

Gegensatz zur bisher überlieferten jüdischen Anschauung zu bringen ist.

ANMERKUNGEN

[1] Heinrich Graetz, Volkstümliche Geschichte der Juden in

zwei Bänden, Parkland Verlag, Köln 2000, die Seite 339.

[2] Bonner Biblische Beiträge, DAS HEILSGESCHICHTLICHE CREDO

IN DEN REDEN DER APOSTELGESCHICHTE, Verfasser: Klaus Kliesch,

Peter Hanstein Verlag, Bonn 1975. Seite 11.

[3] Geza Vermes, ANNO DOMINI (Ein Who’s Who zu Jesu Zeiten),

Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 2008, die Seite 295)

DIE WELT DER KELTEN

AUTOR:: Josef Theobald

Einer der frühen Hochkulturen war die der Kelten. Die Griechen

nannten sie „Kelten“ oder „Galater“, die Römer „Gallier“ und wie

die Griechen „Kelten“. Sie selbst bezeichneten sich allerdings im

übertragenen Sinne als „die Tapferen“ und „die Erhabenen“.

Die ältere Kultur nennt man „Hallstatt-Kultur“ nach dem Fundort

im oberösterreichischen Salzkammergut. Hier waren Adlige oder

Fürstenpersönlichkeiten Träger dieser Kulturstufe. Die Kelten in

dieser Zeit lebten zwischen Burgund und Österreich. Sie ließen

sich aufwendig in großen Erdgrabhügeln beisetzen und lebten

in befestigten Höhensiedlungen.

Die spätere Kultur nennt man „La-Tène-Kultur“ nach dem Fundort

in der Schweiz am Westufer des Neuenburger Sees. Hier setzte

sich zwischen Ostfrankreich und Böhmen eine neue, nun latène-

zeitlich benannte Adelsschicht durch, deren Repräsentanten nicht

nur Männer, sondern auch Frauen, sein konnten. Vielleicht muss

man hier von einem Adelsgeschlecht sprechen, das sich um die

Personengruppen bildete, die der südlichen Hallstatt-Adelsschicht

entstammten und die eine neue wirtschaftliche Grundlage vor allem

in der gezielten Ausbeutung von Erzlagerstätten sahen. Denn in ei-

nigen Fällen liegen – heute noch erkennbar – zeitgleich befestigte

Höhensiedlungen, Adelsgräber und Erzlagerstätten recht nah bei-

einander, so dass man von einer Verbindung zueinander ausgehen

kann.

Die adligen Toten wurden im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. in meist

großen, auch exponiert gelegenen Erdhügeln beigesetzt und eben-

so mit dem modernen zweirädrigen Streitwagen mit Bronzegeschirr

und kostbaren Schmuck- und Trachtbestandteilen für das Jenseits

versehen. Aus einem Fürstengrab von Schwarzenbach (dem Orts-

teil von Nonnweiler im Kreis St. Wendel) kommt der meisterhafte

Goldblechbeschlag einer Schale, oder, eher wahrscheinlich eines

Trinkhorns oder eines Siebtrichters der 2. Hälfte des 5. Jahrhun-

derts v. Chr., der friesartig aneinander gereihte Ornamente zeigt.

Als Beispiel aus der Zeit um 400 v. Chr. sei ein fürstlicher Mann

aus dem Ort Weiskirchen (Landkreis Merzig-Wadern) genannt,

der mit kostbarem Gürtel- und Taschenschmuck, Fibeln und ei-

nem Prunkdolch als Zierwaffe beigesetzt worden war. Er trug die

für die Kelten charakteristische karierte Hose, die den klassischen

Völkern absolut fremd war. Ein Hals- und ein Armring stammten

aus einem keltischen Fürstinnengrab, das 1954 im saarländischen

Reinheim (Saarpfalz-Kreis) entdeckt wurden. Jene Schmuckstücke

werden auf die Zeit um 400 v. Chr. datiert.

In Wales, Nordschottland und Irland hat sich die keltische Sprache

bis heute erhalten. Der keltische Kunststil blieb bis ins Mittelalter be-

stehen. Im 1. Jahrhundert v. Chr. hatte sich auf den Britischen Inseln

ein eigenes keltisches Kunstempfinden ausgebildet, das unter dem

Einsatz des Zirkels die Gestaltung komplizierter Muster ermöglichte.

Die Schaffung der römischen Provinz „Gallia Narbonensis“ von den

östlichen Pyrenäen bis zum Westalpenrand und hinauf zum Genfer

See bedeutete das Ende zahlreicher befestigter einheimischer Hö-

hensiedlungen. Ihr mediterran geprägtes „Stadtbild“ mit geregeltem

Bebauungsplan, mit Straßen, Speichern und Zisternen, die Keramik

und die Verwendung der griechischen Schrift einerseits, die keltische

Art der Tracht und Bewaffnung andererseits, müssen im Laufe des 2.

Jahrhunderts v. Chr. nachhaltig auf die Anlegung ähnlicher Siedlungen

nordwärts davon gewirkt haben. Diese Siedlungen hatten aber ebenfalls

wie diese eine politisch-wirtschaftliche Mittelpunktsfunktion innerhalb ei-

ner Stammesgemeinschaft inne. Als Sitz der Verwaltung und der Rechts-

sprechung, als Ort des Stammesheiligtums boten sie Platz für handwerk-

liche Betriebe, waren Wohnsitz des Adels und Fluchtburg der umliegenden

Bevölkerung. Hier regierten die Könige oder adligen Häuptlinge, agierten

die Druiden und Krieger, arbeiteten privilegierte Handwerker, und es be-

stand noch genügend Raum für bäuerliche Tätigkeiten. Zusammen mit

dem umliegenden Einzugsgebiet stellten diese Oppida also in sich ge-

schlossene und voll funktionsfähige Siedlungseinheiten dar.

Doch auch diese Kultur ging bald wieder unter. Mittel- und nordeuro-

päische Barbarenstämme bildeten zusammen mit den Restkelten in

Mitteleuropa eine neue ethnische Gruppe, eben zu jener der Germa-

nen. Diese Stämme übernahmen exakt die gleiche historische Rolle,

die bis dahin die Kelten gespielt hatten. Germanen waren fortan An-

rainer der von den Römern getragenen hoch zivilisierten Mittelmeer-

welt, deren Grenzen – eben durch die Römer – inzwischen bis in den

mitteleuropäischen Raum vorgeschoben worden war.

Die Christianisierung der Kelten konnte deshalb so gut erfolgen, da

der soziologische Aufbau der Iro-Schotten dem der Kelten am Ober-

lauf der Donau entsprach. Hier wies die Herrschaftsstruktur eine Ver-

schmelzung blutsverwandter Gruppen auf, die von einer mächtigen

Familie beherrscht wurden, und die Kirchenorganisation folgte einem

ähnlichen Muster. Bedeutsam für die irische Kirche war die Rolle der

Frauen und die Gründung von Schwesternklöstern. Es gab aber auch

Doppelklöster, eines für Männer und eines für Frauen. Man teilte sich

hier eine Kirche, lebte nach denselben Regeln und unterstand der ge-

meinsamen Verantwortung durch eine Äbtissin und einen Bischofsabt.

Allerdings war dieser egalitäre Ansatz für Frauen nur von kurzer Dauer.

Hier im Gebiet der Saar spielte ein St. Wendelin oder ein Wendalinus

bei der Missionierung eine besondere Rolle. Dieser gilt in der 1. Hälfte

des 7. Jahrhunderts entweder als Stifter der Abtei Tholey oder als einer

der ersten „schottischen“ Äbte. Im Gefolge dieser herausragenden Per-

sönlichkeit tritt eine Nonne mit dem Namen „Oranna“ auf. Es gibt hier

Gelehrte, die da ein Geschwisterpaar sehen möchten. Dennoch zei-

gen die Umstände der frühen Klosterbildung, dass die keltische So-

zialstruktur förderlich für die Akzeptanz weiblicher Missionare war.

Mit dem wachsenden Einfluss der römischen Kirche kam auch ein

geändertes Frauenbild zu uns. Man favorisierte das Idealbild einer

unbefleckten oder unschuldigen Jungfrau, das aber im Judentum

keine Entsprechung hatte und eher im griechisch-römischen Um-

feld anzutreffen war.

QUELLENHINWEIS

Als Buchquellen wurden DIE GROSSE WELTGESCHICHTE,

Frühe Kulturen für Europa, erschienen in Lizenz BROCKHAUS

im Weltbild Verlag und das Buch von Christine Kinealy mit dem

Titel GESCHICHTE IRLANDS, das 2004 im Magnus Verlag in

Essen erschien, herangezogen.

WORTERKLÄRUNGEN

Ein „Druide“ ist ein keltischer Priester der heidnischen Zeit.

Das lateinische Wort „oppida“ ist der Plural des lateinischen

Substantivs „oppidum“ und bedeutet im Singular militärische

Befestigung und Verschanzung.

NACHTRAG

Welche Umstände begünstigten denn die Tatsache, dass es auf

keltischer Seite auch weibliche Fürsten gab? In den Werken des

Herrn Lenin aus Russland findet sich aber jedoch eine plausible

Erklärung:

„Es hat aber eine Zeit gegeben, da kein Staat existierte, da der

allgemeine Zusammenhalt, die Gesellschaft selbst, die Disziplin,

die Arbeitsordnung aufrechterhalten wurden durch die Macht der

Gewohnheit, der Traditionen, durch die Autorität oder Achtung,

die die Ältesten der Geschlechtsverbände oder die Frauen ge-

nossen, die zu dieser Zeit oftmals eine den Männern gleichbe-

rechtigte, ja nicht selten sogar höhere Stellung einnahmen, ei-

ne Zeit, da es keine besondere Kategorie von Menschen, keine

Spezialisten gab, um zu regieren.“ (Werke. Band 29, Dietz Ver-

lag, Berlin-Ost 1961, Seite 465)

BEITRAGSBILD

Das goldene Pferd von Reinheim

DAS KIRCHLICHE FEST ALLERHEILIGEN

AUTOR: Josef Theobald

Die Kelten feierten den Jahreswechsel in der Nacht zum 1. November.

Der Jahreswechsel wurde „Sam-Hain“ (= das Ende des Sommers) ge-

nannt. Sie gedachten dabei der toten Seelen. Zu diesem Fest sollen

große Feuer und das Opfern von Getreide und Tieren gehört haben.

Mit den Opfern sollten die Seelen der Verstorbenen besänftigt wer-

den.

Die Menschen im Römischen Reich sollen ebenfalls im Herbst ein

Fest in Erinnerung der Verstorbenen begangen haben, nämlich das

„Lemurenfest“. Lemuren waren die Seelen der Verstorbenen, welche

als Dämonen und Geister weiter die Lebenden begleiteten.

Die christliche Kirche assimilierte den vermutlich nicht auszurottenden

Brauch in einem Gedenktag für „alle heiligen Seelen“ = „Allerheiligen“.

Grundsätzlich gilt die gesamte christliche Gemeinschaft als heilig. Ver-

mutlich durch Übernahme einer um 150 v. Chr. im Judentum aufkom-

menden Märtyrer-Theologie (Märtyrer -griechisch- = Zeuge) haben

die mit dem Leben bezahlten Glaubenszeugen eine besondere heilige

Bedeutung erlangt. Jene, welche für ihr Zeugnis Folter, Verfolgung und

Entbehrung erlitten, werden „Bekenner“ genannt. [1]

„Allerheiligen“ ist in der katholischen Kirche das Sammelfest für alle

Heiligen am 1. November. Die Kirche gedenkt mit diesem Hochfest

nicht nur der vom Papst heiliggesprochenen Frauen und Männer,

sondern auch der vielen Menschen, die eher unspektakulär und

still ihren Glauben gelebt und ihr Christentum konsequent verwirk-

licht haben. [2]

Der älteste Beleg für diesen „Herrentag aller Heiligen“ findet sich im

4. Jahrhundert bei Johannes Chrysostomos. Er ist am Sonntag nach

Pfingsten datiert, da ursprünglich die Osterzeit mit dem Totengedenken

verknüpft war. Papst Bonifatius IV. weihte 609 das zuvor der heidnisch-

antiken Götterwelt zugeschriebene Pantheon in Rom der Jungfrau Maria

und allen Heiligen. Daraufhin wurde jedes Jahr am Freitag nach Ostern

den Heiligen gedacht.

In Irland entstand ab dem 8. Jahrhundert ein neuer Hintergrund für das

Heiligenfest: Der Zusammenhang mit Ostern verblasste allmählich, statt-

dessen rückte die sterbende Natur, durch die die ewige Welt der Heiligen

sichtbarer wird, in den Vordergrund. So wurde dort der 1. November der

neue Termin des Festes, zugleich Winterbeginn und Jahresanfang. Im

9. Jahrhundert brachten irische Missionare dieses Brauchtum auf den

Kontinent. Papst Gregor IV. dehnte den Gedächtnistag auf die ganze

Kirche aus. [3]

Nach dem Entstehen des Festes „Allerheiligen“ wurde das Fest im

Kloster und in der Kongregation von CLUNY unter dem Abt ODILO

(994-1048) als Totengedächtnis eifrig in Gebet und Opfer gepflegt.

Dies brachte eine Menge von Güterschenkungen ein. Daher wurde

das Kloster von CLUNY allmählich reich und mächtig. [4]

ANMERKUNGEN

[1] Hans-Peter Ebert, Festtage zum Nachlesen (Hintergründe

zu Zeitrechnung und Brauchtum), DRW-Verlag, Leinfelden-Ech-

teredingen 2001, Seiten 100 + 101.

[2] Manfred Becker-Huberti – Ulrich Lota, KATHOLISCH (A-Z),

Das Handlexikon, Verlag Herder, Freiburg (Breisgau) 2009,

Seite 15.

[3] Die wichtigsten Gedenk- und Feiertage (Religiöse und na-

tionale Feiertage weltweit), Chronik Bertelsmann, Wissen Me-

dia Verlag, Gütersloh/München 2009, Seiten 52 + 53.

[4] Bihlmeyer – Tüchle, Kirchengeschichte, Zweiter Teil: Das

Mittelalter, 12. Auflage, Verlag Ferdinand Schöningh, Pader-

born 1948, §§ 100,1 + 101,3.

DIE EINBINDUNG DER SAARSTRECKE IN DIE EIFEL- UND MOSELSTRECKE

AUTOR: Josef Theobald

Nach der Rückgliederung des Saarlandes in die

Bundesrepublik Deutschland zeigte sich, dass

bahntechnisch eine Einbindung in die Eifel- und

Moselstrecke notwendig wurde.

Zwei Bahnstrecken fuhren nach Köln. Die eine

Strecke ging über die Eifel. Die andere verlief

an der Mosel vorbei über Koblenz nach Köln.

Das bedeutete, dass in den Sechziger Jahren

leistungsstarke Diesellokomotiven eingesetzt

werden mussten, um die langen Distanzen zu

bewältigen. Mit den alten Dampflokomotiven

der Baureihe 38 war dies nicht zu schaffen.

Mit der Elektrifizierung 1973 gewann die Mo-

selstrecke immer mehr an Bedeutung. Durch

die Einführung des IC-Verkehrs von Koblenz

nach Köln wurde die Eifelstrecke immer mehr

abgehängt. Zwischen Trier und Koblenz verke-

hren heute Regionalexpresszüge (RE).

Die Elektrifizierung der Saarstrecke brachte

einen Gleichstand. Der Kölner Raum war nun

bald besser und schneller zu erreichen. Trier

gilt hier als ein Knotenpunkt.

Es gibt in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-

falen Überlegungen, auch die Eifelstrecke zu

elektrifizieren. Zumindest werden Teillösungen

diskutiert. Ob dies aber den langjährigen Rück-

stand wieder wettmachen kann, bleibt fraglich.

Einen Sinn hätte dies nur in einem touristischen

Konzept, das die Orte in der Eifel aufwertet.

BILD: zwei Diesellokomotiven der Baureihe

225 im Güterzugeinsatz

3. OKTOBER: TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT

AUTOR: Josef Theobald

Der Wunsch nach deutscher Einheit wurde in West-

deutschland stets hochgehalten. Die sozial-liberale

Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt (1913-

1992) hatte lediglich normale völkerrechtliche Be-

ziehungen zur ehemaligen DDR angestrebt.

In der Regierungszeit von Bundeskanzler Helmut

Kohl (1930-2017) gelang die erstrebte Wiederver-

einigung. Kohl sah sich als Vollender der Einheit.

In der früheren DDR dagegen sah man den gegen-

wärtig existierenden sozialistichen Staat allein als

legitim an. Seit den Sechziger Jahren hatte man

eine deutsche Wiedervereinigung verworfen. Es

wurde zu einem Tabu-Thema.

Mit den wirtschaftlichen und finanziellen Schwierig-

keiten trieb man die DDR-Bevölkerung in die vor-

mals abgelehnte Wiedervereinigung.

Nach dem Beitrtt der früheren DDR zur Bundes-

republik Deutschland kam es am 3. Oktober 1990

zur gemeinsamen Wahl des Bundestages. Der in

der Bundesrepublik gefeierte 17. Juni wurde auf

den 3. Oktober verlegt. Seitdem ist der 17. Juni

nur noch ein Gedenktag an die Arbeiterunruhen

im Jahre 1953 in Ost-Berlin.

Die politische Lage der früheren DDR war durch

den bürokratischen Staatsmonopolkapitalismus

geprägt. Dazu kam eine weit verbreitete Korrup-

tion. Durch die Staatssicherheit politisch verfolgt

wurden Minderheiten, wie junge christliche Ge-

meinden, Umweltgruppen, Ausreisewillige und

Anhänger anderer kommunistischer Parteien.

Die wirtschaftliche Lage war sehr angespannt.

Die Subventionen des täglichen Lebens, wie

gedeckelte Mieten, günstige Energiekosten

und verbilligte Lebensmittelpreise, konnten

plötzlich durch die erzielten Steuereinnahmen

aus den Gewinnen der verstaatlichten Betriebe

(VEB) nicht mehr finanziert werden.

Der Export in die Länder des RGW ging zurück.

Die Sowjetunion verstand es, die festgesetzten

Verrechnungspreise zu ihren Gunsten zu ver-

ändern. Dadurch stiegen die Preise für Erdöl.

In der Periode der Perestroika (Reorganisation)

hatte die Sowjetunion erhebliche wirtschaftliche

Schwierigkeiten. Sie konnte ihre Abnahmever-

pflichtungen nicht mehr einhalten. Die DDR-

Betriebe produzierten nur noch auf Halde.

Nach der Wiedervereinigung wollten die Bürger

der ehemaligen DDR schnell die D-Mark haben.

Dies sorgte aber dafür, dass der Wert der DDR-

Betriebe erheblich absank. Denn die Mark der

DDR war etwa 2/3 weniger Wert. Auf diesem

Niveau hatte die frühere DDR produziert. So

war sie gegenüber anderen RGW-Staaten

konkurrenzfähig. Mit der Einführung der D-

Mark waren die neuen Bundesländer plötz-

lich nicht mehr in dieser Lage. Die Qualität

der Produkte, der vorhandene Investitions-

stau und die Kostensituation machten die

ehemaligen DDR-Betriebe nicht mehr wett-

bewerbsfähig. Dementsprechend sind sie

von der Treuhand abgewickelt worden.