AUTOR: Josef Theobald

Angesichts der Tatsache, dass in der letzten Zeit zunehmend chinesische

Firmen Anteile an deutschen Unternehmen erwarben, ist ebenfalls von der

deutschen Wirtschaft die Forderung nach einem besseren Marktzugang in

China aufgestellt worden. Weiterhin wurde eine fehlende Gleichbehandlung

von deutschen Unternehmen mit der chinesischen Konkurrenz beanstandet.

Als in der Volksrepublik China der inländische Markt für ausländische Firmen

geöffnet wurde, sahen hier viele Unternehmen große Chancen in einem Land

mit einer großen Bevölkerung und einem enorm großen Potential.

Dabei übersahen sie allerdings das sozialistische Wirtschaftssystem, das nur

durch Marktmechanismen konkurrenzfähig gemacht wurde. Im Jahre 1979 ist

in der Beijing Rundschau ein Artikel erschienen, der den ideologischen Hinter-

grund der chinesischen Öffnungspolitik behandelt. [1]

Der Autor gibt hier in einen Rückblick in die frühen Jahre der Sowjetunion, als

nach dem Bürgerkrieg die Notwendigkeit bestand, die sowjetische Wirtschaft

zu beleben. Es war die Zeit der Neuen Ökonomischen Politik (NÖP), in der

gewisse Formen des Staatskapitalismus zugelassen waren. Die Kommando-

höhen blieben weiter in den Händen der kommunistischen Partei. Außerdem

habe der proletarische Staat den Grund und Boden und alle wichtigsten Teile

der Industrie in seinen Händen.

Schon damals waren lediglich kleinere und mittlere Industriebetriebe in Pacht

zu übernehmen. Eine andere Form waren gemischte Gesellschaften, also die

Gesellschaften, die vom privaten ausländischen Kapital und von einem staat-

lichen Anteil getragen wurden (Gemeinschaftsunternehmen, Joint Venture).

Hier sah man eindeutig einen Nutzen durch das Erlernen der erfolgreichen

Gestaltung des Handels. Schließlich gab es immer die bestehende Option,

im Bedarfsfall eine solche Gesellschaft wieder zu liquidieren, so dass kein

Risiko für den sozialistischen Staat entstand. [2]

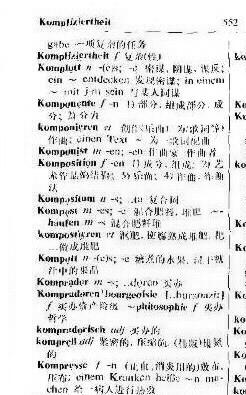

schlechte Erfahrungen mit den Kompradoren gemacht. Eine entsprechende

Phobie ist noch heute präsent. Vor allem in den kolonialen Ländern stellten

die Kompradoren die einheimischen Vertreter einer Oberschicht, die nicht

selten eng mit den ausländischen Kolonial- oder Besatzungsmächten zu-

Der englische Parallelbegriff „comprador“ bezeichnet einen selbständigen

Handelsvertreter oder auch den Geschäftsführer einer Handelsvertretung,

der vorwiegend im Auftrag einer ausländischen Gesellschaft, also in einer

Handelscompany, tätig war und auch in der Praxis von dieser Gesellschaft

kontrolliert wurde. Der Ursprung des Wortes „comprador“ entstammt eigent-

lich der portugiesischen Sprache und bezeichnet somit den Vertreter einer

ausländischen Macht. Auch ist dieses Wort dem spätlateinischen Substantiv

„comparator“ entlehnt und geht auf das lateinische Verb „comparare“ zurück

(The Concise Oxford Dictionary of Current English, Oxford New York 1998,

die Seite 273). In K. E. Georges Lateinisch-Deutschem Handwörterbuch ist

unter dem Substantiv „comparator“ ein „Aufkäufer, Ankäufer und Käufer“ zu

verstehen. Daher hat das dazugehörige lateinische Verb „comparare“ hier

den Sinn von „beschaffen, anschaffen, und (durch Kauf) ankaufen“.

War der staatliche Sektor in der Volksrepublik China Mitte der Achtziger Jahre

infolge der Auflösung der Volkskommunen und ab 1997 mit der Schließung un-

rentabler staatlicher Betriebe geschrumpft, ist jedoch seit einigen Jahren dieser

Sektor wieder mit 50 % der gesamten Anlageinvestitionen relativ stabil. [4]

Vor allem westliche Investoren aus den USA und Europa müssen langfristig da-

mit rechnen, dass auf einmal Übernahmeangebote auf Seiten der chinesischen

Konkurrenz gemacht werden. Sollte es hier aber keine Einigung geben, wären

im Einzelfall auch staatlich verordnete Liquidationen denkbar. Für jene Firmen,

die entweder von Japanern oder von Auslandschinesen geführt werden, wären

Ausnahmen durchaus möglich.

Der ost- und südostasiatische Wirtschaftsraum wird für China in den nächsten

Jahren an Bedeutung gewinnen, so dass der zwischenstaatliche Handel hier

erheblich wachsen wird.

Beijing Rundschau, 30 vom 31. Juli !979, die Seiten 12 + 13.

Dietz Verlag, Berlin-Ost 1970, Seite 822.

die Seite 734.

Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2011, die Seiten 261 + 241.