AUTOR: Josef Theobald

Schon 1939 gab es erste Deutschsendungen aus Argentinien.

Zwar nur kurze Sendungen – aber von interessantem kulturpo-

litischen Inhalt. Besonders aktiv war nun Argentiniens Auslands-

dienst allerdings in den Fünfziger Jahren – als damalige Radio-

stimme von Juan Perons Argentinien. Der einst „SIRA“ genannte

Dienst war ja zu dieser Zeit täglich eine Stunde lang (z. B. 1958)

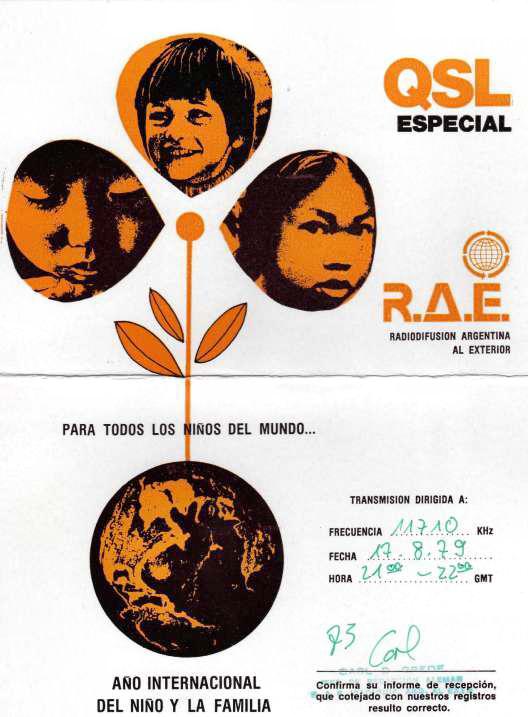

zu hören. Der heutige Auslandsdienst von R. A. E. (Radio Argen-

tina al Exterior) kennt seit 1960 Deutschsendungen. 1987 gab es

dann zwei knapp einstündige Sendungen in Deutsch von dort; je

eine am frühen und späten Abend. [1]

Argentinien ist der zweitgrößte Staat Lateinamerikas. Historisches

wie wirtschaftliches Kerngebiet ist das fruchtbare Tiefland der Pam-

pa am unteren Paraná und am Rio de la Plata, eine Ebene mit wei-

ten Grasfluren, die nach Norden hin allmählich in die subtropischen

Trockenwald- und Buschsavannen des Gran Chaco übergehen. Ge-

genwärtig wird Argentinien zu den Schwellenländern gezählt. Trotz

marktwirtschaftlicher Ausrichtung hat der Staat wichtige Schlüssel-

zweige (Kohle, Stahl, Erdöl und Transporte) unter seiner Kontrolle.

Die Industrie ist besonders im Großraum Buenos Aires konzentriert.

[2]

Im Jahre 1983 gab es bei R. A. E. 8 verschiedene Sprachdienste

mit insgesamt 26 Mitarbeitern. Es standen nur drei Sender zu je

50 kW zur Verfügung. Die Station litt unter dem ständigen Mangel

an finanziellen Mitteln; wahrlich keine idealen Arbeitsbedingungen

bei einem Sender.

Eine Hochzeit erlebte die Deutsche Redaktion unter Carl Dieter

Gredé. Dieser Mann erregte Aufsehen, weil sein Programmstil

vom gängigen und langweilenden Verlautbarungs-Journalismus

abwich. Mit seiner Kollegin Patricia Carli bewältigte er den nor-

malen Redaktionsalltag.

Alle auszustrahlenden Programme, ob Nachrichten, Interviews

oder Musiksendungen, mussten selbst zusammengestellt, und

falls nötig, übersetzt werden. Dazu kam die Beantwortung des

sich vergrößernden Briefberges.

Die alte Stammfrequenz 11710 kHz war jahreszeitlich bedingt

unterschiedlich zu empfangen. Manchmal gut zu empfangen

war z. B. die Morgensendung. Aber dann plötzlich nur noch

die Abendsendung. Deshalb wechselte man auf die Frequenz

von 15345 kHz. Sonntäglich wurde nicht gesendet. [3]

In Argentinien ergriffen die Militärs die Macht. Die Generäle

ruinierten die Wirtschaft und zettelten im Zusammenwirken

mit paramilitärischen „Todesschwadronen“ einen schmutzi-

gen Krieg gegen Guerillaeinheiten an, der in der Ermordung

von schätzungsweise 10.000 bis 20.000 argentinischen Bür-

gern gipfelte. Nach dem Falklandkrieg war die Generalität po-

litisch und moralisch am Ende.

Unter dem Schirm der katholischen Kirche machten vielerlei

Selbsthilfe- und Menschenrechtsorganisationen, Komitees für

freie Wahlen und ähnliche private Initiativen auf sich aufmerk-

sam. Sie sprachen Themen, wie Folter, Kerkerhaft, Armut so-

wie die Entrechtung enthnischer Randgruppen an und trugen

ihre Belange in die Öffentlichkeit. Weltweites Aufsehen erregte

der Aufschrei der argentinischen „Mütter der Plaza del Mayo“,

die schon während der Diktatur Anklage gegen das spurlose

Verschwinden ihrer Söhne erhoben. [4]

Die Haltung Gredés zu den Militärregierungen war kritisch. Er

sah das Militär lieber hinter Kasernenmauern und nicht in Re-

gierungspalästen und Rundfunkanstalten.

Ein Programm nannte sich „Unsere Malvinas“. Mit Malvinas

sind die zu Großbritannien gehörenden Falkland-Inseln ge-

meint. Hier existierte ja ein alter Konflikt mit Großbritannien.

Was aber die Zugehörigkeit zu Argentinien angeht, sprechen

alle Südamerikaner die gleiche Sprache.

Am Samstag wurden die „Musiker der Woche“ vorgestellt. Es

waren auch die inländischen Stationen deutscher Zunge mit

dabei. Viele Inlandsdienste boykottieren nämlich Künstler, die

seit Jahren im Exil leben, da sie eine andere Musikrichtung als

die offiziellen Stellen bevorzugen.

Donnerstags präsentierte Patricia Carli mit Carl Dieter Gredé

das DX-Programm. Dabei stand die Vorstellung argentinischer

Rundfunkanstalten stets im Vordergrund. Aber allmählich zeich-

nete sich eine verstärkte Beteiligung der Hörer ab, was die Ar-

beit hier merklich erleichterte.

Wer war Carl Dieter Gredé?

Der im Jahre 1983 36-jährige Redakteur war Dr. der Philosophie.

Er lebte damals am Stadtrand von Buenos Aires in einem Garten-

haus. Eine Boxerhündin gehörte zu seinem „Inventar“. Während

des Falkland-Konfliktes geriet er in die Fänge der Staatssicher-

heit. Hier gibt es auch Informationen über Folter. In seiner Frei-

zeit arbeitete er für ein Projekt, das sich für ausgesetzte Kinder

in den Elendsvierteln einsetzte. Diese Arbeit wurde wesentlich

mit Hilfe von Spenden finanziert, teils von den Musikerfreunden

in Argentinien, teils durch die Hörer seiner Sendungen. [3]

Gemäß seiner Autobiografie konnte Carl Dieter Gredé nach ei-

nem verlesenen verschlüsselten Hilferuf durch eine später er-

folgte internationale Rettungsaktion die Ausreise sicherstellen.

[5]

ANMERKUNGEN

[1] kurzwelle aktuell, Autor: Hermann Jäger, Nr. 39/87,

SOLDI-Verlag in Hamburg 90, Seite 15.

[2] Schülerduden LÄNDER – STÄDTE – KONTINENTE, Duden-

verlag, Mannheim 2005, Seiten 32 + 33.

[3] KURIER der ADDX e. V., Nr. 10/1983, „Im Namen des

Volkes: Carl Dieter Gredé“, Seiten 12 + 13.

[4] DIE GROSSE WELTGESCHICHTE, Zeitalter des Ost-West-

Konfliktes, Lizenzausgabe im Verlag Weltbild, Augsburg,

die Seiten 382/83.

[5] Carl Gredé, Wie oft hat man mich umgebracht (die

113 Zettel des Daniel C.), erschienen im Verlag Jung-

brunnen, 1. Auflage, München 1985.