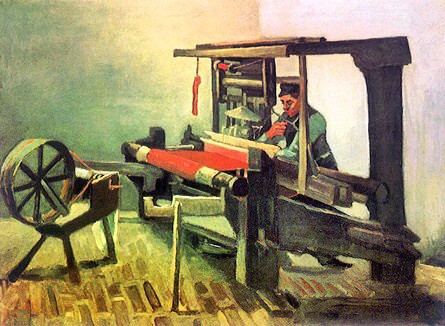

AUTOR: Josef Theobald

Leinenweber verarbeiteten ursprünglich sowohl den gesponnenen Flachs

als auch Hanf zu Leinwand; seit etwa 1500 wurde Hanf hauptsächlich nur

noch für Haustuch, Sack- und Packleinwand, grobe Zeuge wie Segeltuch

und Seilwaren verwendet. Im Gegensatz zur Tuchmacherei (Wollweberei),

die sich doch meist als städtisches Handwerk etablierte, war dagegen die

Leinenweberei lange Zeit im ländlichen Raum als Heimgewerbe verbreitet

und wurde vielfach von hörigen Bauern und Tagelöhnern betrieben. Leinen-

weber war im Mittelalter ein hochgeschätztes Gewebe, aus dem nicht nur

Hemden und Bettzeug, sondern auch Kleider, Waffenröcke, Satteldecken,

Hutbezüge und Paniere verfertigt wurden. [1]

Das Gewerbe der Leinenweberei war ursprünglich ein Nebengewerbe der

Landwirtschaft. Doch mit der steigenden Mannigfaltigkeit und Kunstfertig-

keit der Produktion konnte das bisher betriebene Nebengewerbe nicht

mehr von denselben oder einzelnen Personen ausgeübt werden. So

sonderte sich das Handwerk vom Ackerbau. Mit der Spaltung der Pro-

duktion in zwei große Hauptzweige, Ackerbau und Handwerk, entsteht

die Produktion direkt für den Austausch, die Warenproduktion; mit ihr

der Handel, nicht nur im Innern und an den Stammesgrenzen, sondern

auch schon über See. [2]

Im 18. Jahrhundert nahm das Landhandwerk allgemein zu. Grund dafür

war in erster Linie die Notwendigkeit der Beschäftigung einer wachsen-

den Zahl von Menschen zwecks Bestreitung ihres Unterhalts durch den

Nebenerwerb oder den Übergang zu heimgewerblicher Produktion. Das

Einkommensniveau blieb aber nach wie vor gering. [3]

Die Voraussetzung für die Leineweberei ist der Flachsanbau. Hier bleibt

der größte Teil der Einkünfte entweder bei den Aufkäufern oder bei den

Verpächtern von Boden hängen. Die größeren Flachsaufkäufer richteten

Trockenräume und Pressen ein; sie dingten Arbeiter zum Sortieren und

Schwingen des Flachses. Dabei muss angeführt werden, dass die Bear-

beitung des Flachses besonders viel Arbeitskräfte erforderte. Dies führte

schließlich dazu, dass der Landwirt in der Winterzeit mehr beschäftigt war,

andererseits schaffte dies eine Nachfrage nach Lohnarbeit auf der Seite

der Gutsbesitzer und wohlhabenden Bauern, die Flachs anbauten. [4]

Typisch für den Vertrieb war hier das Verlagssystem. Dabei traten Kauf-

leute mit kleinen gewerblichen Produzenten in Verbindung. Somit blieb

die Produktion dezentral. Der Absatz der erzeugten Produkte sowie de-

ren Weiterverarbeitung ist zentral erfolgt. Zentral beschafft wurde auch

das Rohmaterial. Diese Entwicklung ergab sich aus der Notwendigkeit,

wachsende und entfernte Märkte zu versorgen.

Die Arbeitstechnik der Leineweberei wurde meist von den Eltern auf ihre

Kinder weitergegeben. Denn im Arbeitsprozess war Kinderarbeit Alltag.

Dadurch wurde eine Steigerung der Produktion erreicht. Diese Arbeits-

weise nennt man auch „proto-industrielle“ Familienwirtschaft, die in den

Zeiten schlechter Preise und geringen Absatzes gezwungenermaßen

und selbstverständlich zur Selbstausbeutung überging. Diese kleinen

gewerblichen Produzenten lebten in Häuslerhäusern auf bäuerlichem

Grund, zum Teil abgesetzt vom Dorf in eigenen Häusern (Hüttchen).

Wohnten sie in den Dörfern, gehörten sie allerdings nicht zur Dorf-

gemeinde. War die Produktion verlagsmäßig organisiert und wurden

vom Verleger Werkzeug und Rohstoffe gestellt, so näherte sich der

Status eines Heimarbeiters dem des lohnabhängigen Manufakturar-

beiters. In der Praxis ist es aber auch vorgekommen, dass ein ge-

werblicher Kleinproduzent doch zu bescheidenem Wohlstand und

zu der Stellung eines Zwischenmeisters im Verlagssystem gekom-

men ist. Zu einem Verleger selbst ist er oft kaum aufgestiegen.

In stadtfernen Gebieten, wo sich dieses Gewerbe verdichtete, hat

diese Bevölkerungsgruppe offensichtlich ein Eigenleben geführt.

Denn man heiratete vorwiegend untereinander und gründete je-

weils wieder eine Spinner- und Weberfamilie. [5]

Wie das Beispiel der oberösterreichischen Leinenindustrie zeigt, kon-

nte dieser Zweig an der inländischen Textilkonjunktur des späten 18.

Jahrhundert teilhaben, was durch die Freigabe der Leinenweberei auf

dem Lande 1755/73 begünstigt wurde. Der Aufschwung brach aber um

etwa 1800 auf einmal ab, wohl im Zusammenhang mit der plötzlich über-

mächtig gewordenen Konkurrenz der Baumwollindustrie, der die Leinen-

industrie wenig entgegenzusetzen hatte. Ebenfalls gingen während der

napoleonischen Zeit der Überseemarkt und das Westgeschäft zur Gänze

verloren. Leinen, einstmals das wichtigste nicht-landwirtschaftliche Export-

gut der Habsburgermonarchie, wurde im frühen 19. Jahrhundert fast nur

mehr für das Inland erzeugt, wenn es überhaupt auf den Markt kam. [6]

Schon Friedrich Engels wies in seinem Vorwort zur zweiten Auflage der

Schrift „Zur Wohnungsfrage“ darauf hin, dass die Leinenweberei zu der

Zeit, als sie für den Weltmarkt arbeitete, schon soweit durch die Steuern

und Feudallasten erdrückt wurde, dass sie den webenden Bauer nicht

über das sehr niedrige Niveau der übrigen Bauernschaft erhob. [7]

NACHTRAG

In Saarlouis-Roden haben wir eine Leineweberstraße zwischen der

Lindenstraße und der Ellbachstraße. So deutet heute alles darauf

hin, dass sich ursprünglich diese Straße in früheren Jahrhunderten

außerhalb der eigentlichen Besiedlung befand. Nach dem II. Welt-

krieg waren die hier befindlichen Häuser meist vollständig zerstört

und wurden schließlich in den Fünfziger Jahren im Stil der Wieder-

aufbaujahre neu errichtet. Das Haus mit der Nr. 7 hatte fast noch

den alten Stil der Häuslerhäuser. Nach einem erfolgten Umbau ist

der alte Baustil heute leider nur noch zu erahnen.

Verlag, Berlin-Ost 1966, Seite 287.

sche Geschichte 6), 2. ergänzte Auflage, Kleine Vandenhoeck-Rei-

he, Göttingen 1984, Seite 38.

Russland, Dietz Verlag, Berlin-Ost 1956, Seiten 286/87.

Roman Sandgruber, Verlag Ueberreuter, Wien 1995, Seite 184.

Dietz Verlag, Berlin-Ost 1966, die Seite 521.