AUTOR: Josef Theobald

In der Volksfrömmigkeit des Mittelalters traten mehr und mehr die

Heiligen Drei Könige in den Mittelpunkt dieses Festtages, so dass

Epiphanie (die Erscheinung des Herrn) im deutschen Sprachraum

fast nur noch Dreikönigsfest genannt wird. [1]

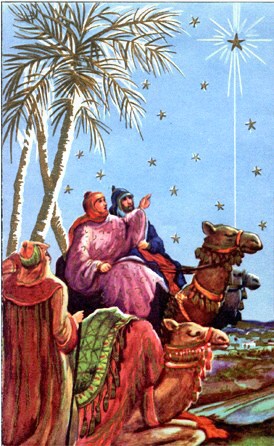

Die „Heiligen Drei Könige“ sind eine jüngere Erfindung. Diese geht

auf Matthäus 2,1-12 zurück, wo Magier von Osten nach Jerusalem

ziehen, um den neugeborenen König der Judaier zu suchen, indem

sie seinem Stern folgten, um ihm zu huldigen. Nach Herodot waren

die Magier (griechisch „magos“) ein persischer Stamm mit priester-

lichen Funktionen, der sich auf die Erklärung von Phänomenen am

Himmel verstand (Sterndeuter). Bei den im Matthäus-Evangelium

erwähnten Magiern handelt es sich um weise Männer, die mit der

jüdischen Welt nicht vertraut waren. [2]

560 ist erstmals in einem Mosaik in Ravenna die Zahl „drei“ belegt

und sind deren Namen genannt: Kaspar, Melchior und Balthasar.

Um 800 – 900 wurde Balthasar dunkelhäutig. Allmählich wurde der

Tag zum missionarisch bedeutenden Feiertag umgestaltet, denn

erstmals beugten an diesem Tag nicht-jüdische „Heiden“ ihre Knie

vor Jesus.

Anscheinend lag hier ein armenisches Märchen zugrunde, das um

das Jahr 500 entstand und von der Kindheit Jesu berichtete, in der

drei Könige (Melkon aus Persien, Gaspar aus Indien und Baltassar

aus Arabien) eine Rolle spielten. In der Anlehnung an Psalm 72,10

hatten die Könige von Tharsis (die phönizische Kolonie „Tartessus“

in Spanien) und von den Inseln Gaben (Geschenke) gebracht. Die

Könige von Scheba (in Südarabien) und Saba (Äthiopien) schafften

den Tribut herbei. [3]

Diese oben genannten weit entfernt liegenden Gebiete wurden nicht

etwa erobert aufgrund persönlichen Machtstrebens, aus Verlangen

nach Weltruhm oder ähnlichen Gründen, sondern sie schlossen sich

der Herrschaft allein wegen des einzigartigen gerechten Regiments

König Salomos an. [4]

Die von den Weisen (Magiern) überbrachten Gaben waren Gold,

Weihrauch und Myrrhe. Nur für die wenigen Wohlhabenden aus

Palästina brachten Karawanen Gold. Für den Tempeldienst sind

notwendigerweise Weihrauch, der nur in Arabien zu finden war,

und Myrrhe eingeführt worden. [5]

Im Laufe der Zeit wurden die „drei Könige“ zu Schutzpatronen für

Reisende, Pilger und Gastwirte. Daher haben sich viele Gastwirt-

schaften entsprechende Namen gegeben: „Drei König“, „Krone“,

„Zur Krone“, „Zum Sternen“ und „Zum Mohren“.

Wie wenig wichtig Fakten für unser persönliches Empfinden gegen-

über solchen „Märchen“ sind, zeigen die „Sternsinger“, die alljährlich

als Caspar, Melchior und Balthasar von Haustür zu Haustür wandern,

welche für einen guten Zweck Geld sammeln und auch das Haus der

besuchten Spender segnen. Sie schreiben die Buchstaben C + M + B

über die Haustür. Diese Buchstaben sind eine lateinische Abkürzung

von „Christus Mansionem Beneficat“ und bedeuten: „Christus segne

das Haus“. [6]

ANMERKUNGEN

[1] Manfred Becker-Huberti / Ulrich Lota, KATHOLISCH

(A-Z), Das Handlexikon, Verlag Herder, Freiburg (Breis-

gau) 2009, Seite 65.

[2] Xavier Léon-Dufour, WÖRTERBUCH ZUM NEUEN TESTAMENT,

Kösel Verlag, München 1977, Seite 290.

[3] E. Kautzsch / A. Bertholet, DIE HEILIGE SCHRIFT DES

ALTEN TESTAMENTS, Zweiter Band, Verlag von J.C.B. Mohr

(Paul Siebeck), Tübingen 1923, Seite 197.

[4] BROCKHAUS, Kommentar zur Bibel (2), Wuppertal 1980,

Seite 599.

[5] Arye Ben-David, Talmudische Ökonomie (Die Wirtschaft

des jüdischen Palästina zur Zeit der Mischna und des Tal-

mud), Band I, Georg Olms Verlag, Hildesheim–New York 1974,

die Seiten 228/29.

[6] Hans-Peter Ebert, Festtage zum Nachlesen (Hintergründe

zu Zeitrechnung und Brauchtum), DRW-Verlag, Leinfelden-Ech-

terdingen 2001, Seiten 49 – 51.